ハードディスク(HDD)は、長年にわたりPCやサーバーにおける代表的なストレージ媒体として活躍してきました。

しかし、近年ではSSDなどの高速ストレージの登場により、その役割や選び方が変化しています。

この記事では、ハードディスクの基本構造から動作原理、メリット・デメリット、他媒体との比較や最新動向まで、IT専門家の視点でわかりやすく解説します。

HDDの正しい理解は、システム設計や機器選定に欠かせません。

ハードディスク(HDD)とは?

磁気記録方式を用いた記憶装置

ハードディスク(HDD:Hard Disk Drive)は、磁性体を塗布した円盤(プラッタ)の磁化状態を変えることでデータを記録・読み取りする装置です。

主にPC、サーバー、NASなどに内蔵され、大容量かつ低コストのストレージとして広く利用されています。

ハードディスクの構造と動作原理

-

プラッタ(Platter):ガラスや金属製の円盤。磁性体をコーティング。

-

スピンドルモーター:プラッタを毎分5,400~7,200回転で回転させる。

-

アクチュエーターアーム:ヘッドを正確な位置に移動。

-

磁気ヘッド:データの読み書きを担当。

この構造により、HDDはランダムアクセスと大量データ保存の両立を可能にしています。

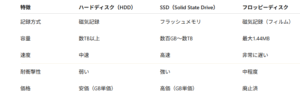

HDDの特徴と他の記憶媒体との比較

他媒体との違い

HDDのメリットとデメリット

メリット:

-

大容量:複数TB(テラバイト)まで安価に確保可能

-

コスト効率:1GBあたりの価格が安い

-

長期保存に適している

デメリット:

-

振動や衝撃に弱い

-

読み書き速度はSSDに劣る

-

可動部品が多く物理的な故障リスクがある

HDDとSSDの関係と置き換えの動向

SSDの登場による変化

近年登場したSSD(ソリッドステートドライブ)は、HDDと同じフォームファクタを持ちながら、内部に可動部が存在しないため、読み書き速度が飛躍的に向上しています。

このため、OSやアプリケーションの起動、ゲーム、動画編集など高速性が求められる用途ではSSDへの移行が進んでいます。

置き換えと使い分け

現在は以下のような住み分けが一般的です:

-

HDD:バックアップ、大容量アーカイブ、監視映像保存

-

SSD:OS・アプリ用メインドライブ、ゲーム、仮想マシン用ディスク

接続方式と規格の進化

内蔵HDDの接続インターフェース

-

IDE/ATA:旧世代の標準規格(レガシー対応)

-

SATA(Serial ATA):現在主流。コストと互換性に優れる

-

SAS(Serial Attached SCSI):サーバー用途。高信頼・高速

外付けHDDの接続規格

-

USB 3.0/3.2:一般用途に最も普及

-

eSATA:SATAの外部接続版。高速性が魅力

-

Thunderbolt/IEEE 1394:映像編集などプロ用途で利用

活用例とHDDが今も必要な理由

実際の活用シーン

-

監視カメラシステムの録画装置

-

クラウドバックアップのローカルレプリカ

-

大容量データの物理保管

-

RAID構成での冗長化・耐障害化

まだまだ必要なHDDの役割

SSDの普及が進む中でも、大容量を安価に保管できるHDDの存在価値は依然として高いです。

特にアクセス頻度の低い「コールドデータ」の保管には最適な選択肢といえるでしょう。

まとめ

ハードディスク(HDD)は、その大容量・低価格という特徴により、依然として多くのITシステムで重要な役割を果たしています。

本記事では以下のような内容を解説しました:

-

HDDの基本構造と動作原理

-

他媒体(SSD・フロッピー)との違い

-

メリット・デメリットの整理

-

SSDへの置き換えとHDDの活用方法

-

内蔵/外付けの接続規格と用途

ITインフラ設計、サーバ構築、ストレージ選定などにおいて、HDDとその特性を正しく理解することは非常に重要です。

SSDとの併用や用途ごとの選択を適切に行うことで、システムのパフォーマンスとコスト効率を最大化できます。