「ナレッジマネジメント(knowledge management)」は、今や単なる業務効率化を超え、組織の競争力を高める戦略的手法として注目されています。

個人に眠る暗黙知を共有知に変え、全社的な生産性向上を実現するこの取り組みは、ITツールの導入と運用戦略の両立が鍵です。

本記事では、ナレッジマネジメントの基本概念から実践方法、導入時の課題とその対策までを、ITの視点で詳しく解説します。

ナレッジマネジメントとは?

H2: 定義と背景

ナレッジマネジメントとは、個々の従業員が持つ有用な知識を組織全体で蓄積・共有・活用する手法です。

単なる情報共有にとどまらず、業務の属人化を防ぎ、暗黙知を形式知に変換することに重きが置かれます。

-

形式知:マニュアル、手順書、報告書など、文書化された知識

-

暗黙知:経験や勘、現場での工夫、失敗から得られた知恵など、言語化しにくい知識

この両者を体系的に管理することで、組織の知的資産を最大化することができます。

ナレッジマネジメントが必要とされる理由

H2: DX時代における競争力強化

急速に変化する市場環境において、情報のスピードと質が企業の存続を左右します。

ナレッジマネジメントの導入により、以下のようなメリットが得られます。

-

業務の再現性と効率性の向上

-

ベテランの知識を若手に継承

-

トラブル対応の迅速化

-

組織全体の学習スピードの加速

H2: 従業員満足度と成長支援

知識が共有される環境では、社員一人ひとりが「学び続けられる」「自分の知識が組織に貢献している」と実感でき、モチベーション向上にもつながります。

ナレッジマネジメントの実践方法

H2: 典型的なアプローチ

H3: ナレッジの収集

-

営業日報、週報などの文章からナレッジを抽出

-

業務日誌や社内チャットのログを活用

H3: ナレッジの蓄積

-

ナレッジベースや社内Wikiへの入力

-

タグやカテゴリーによる分類管理

H3: ナレッジの共有・活用

-

他部署でも検索・閲覧可能な状態に

-

有益なナレッジをピックアップして社内ニュースレターで共有

-

社員教育や新人研修に反映

ITツールで進化するナレッジマネジメント

H2: 導入が進むITシステム

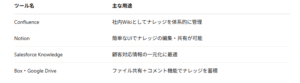

以下のようなツールを活用することで、ナレッジの収集・共有・再利用が効率化されます。

H2: AIとの連携による新しい活用

AIがナレッジベースの内容を解析し、チャットボットとして活用する事例も増えています。

問い合わせ対応の自動化や、必要な情報の自動抽出などが実現可能です。

ナレッジマネジメント導入時の課題と解決策

H2: 主な課題

-

知識共有に非協力的な社員の存在

-

有益な情報と不要な情報の判断が難しい

-

知識の更新がされず、古い情報が残る

H2: 解決策

H3: インセンティブ設計

知識の共有や投稿に対してポイント制度や表彰制度を導入し、行動を促す。

H3: 明確なガイドライン作成

「どんな情報を、どこに、どのように登録すべきか」を明確にし、投稿のハードルを下げる。

H3: 継続的な運用と文化づくり

ナレッジマネジメントは一過性の取り組みではなく、社内文化として根付かせることが重要です。

まとめ

ナレッジマネジメントは、ITの力を借りて「個人の知識」を「組織の資産」へと転換する強力な経営手法です。

特にテレワークや業務の多様化が進む現代において、ナレッジの可視化・活用は競争力の源泉となります。

ツール導入だけでなく、社員の行動変容・制度設計・文化構築の三位一体のアプローチが成功の鍵です。

今こそ、自社のナレッジマネジメントを見直し、成長につながる「知の循環」を生み出していきましょう。