ハッキング(hacking) は、ITの世界では非常に頻繁に登場するキーワードです。

しかし、「悪いこと」「不正アクセス」といったネガティブなイメージばかりが先行し、本来の意味や可能性について正しく理解されていないことが多いです。

この記事では、ハッキングとは何か?その技術的な側面や倫理的問題、そしてポジティブな応用例について、ITの専門的な視点からわかりやすく解説します。

ハッキングの本質と語源

ハッキングの定義

ハッキング(hacking) とは、情報システム、ソフトウェア、ネットワークの構造や動作を解析し、独自に改造・最適化・拡張する技術的な行為です。

これは以下のような目的で行われることがあります:

-

プログラムの仕組みを理解するため

-

より効率的なシステムに改良するため

-

新機能を追加するため

-

セキュリティの脆弱性を検証するため

もともとは創造的で高度な技術を称賛する文脈で使われていました。

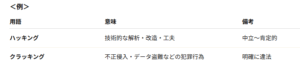

「悪い意味」との混同

現代社会では、ハッキング=不正アクセスやサイバー攻撃といった印象を持たれがちですが、これは誤解を含んだ認識です。

本来、悪意を持った行為は「クラッキング(cracking)」と区別されるべきです。

ハッキングの分類とIT業界での活用

ポジティブなハッキング:ホワイトハット

-

セキュリティ診断

-

脆弱性スキャナーや侵入テスト(ペネトレーションテスト)による企業システムの安全性検証

-

使用例:OWASP ZAP、Burp Suite

-

-

リバースエンジニアリング

-

アプリケーションの動作を解析し、改善やバグ修正に役立てる

-

マルウェア解析などでも活用される

-

-

IoT機器のファームウェア解析

-

Raspberry PiやArduinoと連携し、ハードウェア側の動作最適化

-

ハッカソンでのハッキング活用

ハッカソン(Hackathon) では、「創造的なハック」が称賛されます。

特定の課題を解決するアプリやサービスのプロトタイピングに、技術力と遊び心を活かしたハッキングが求められます。

実例:

-

ChatGPT API × LINE Botの連携

-

AIを活用した画像認識ツールの自作

ネガティブな側面:クラッキングとハッキングの境界

クラッキング(Cracking)とは?

クラッキング は、悪意を持って他人のコンピュータやネットワークに侵入し、データを盗んだり破壊したりする明確なサイバー犯罪です。

典型例としては以下があります:

-

パスワードの総当たり攻撃(ブルートフォースアタック)

-

ランサムウェアによるデータ暗号化と身代金要求

-

SQLインジェクションによるデータベース操作

法的観点と倫理的配慮

日本では「不正アクセス禁止法」などにより、クラッキング行為は違法です。

技術者がハッキングを学ぶ際は、倫理的・法的ルールの理解が前提となります。

セキュリティ教育としてのハッキング

CTF(Capture The Flag)とは?

ホワイトハッカー育成や情報セキュリティ教育の一環として、CTFと呼ばれる競技イベントがあります。

-

暗号解読、バイナリ解析、ネットワーク攻撃などをゲーム形式で学習

-

実践的なスキル向上とチームワーク訓練に役立つ

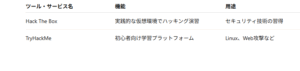

ハッキング学習環境の例

まとめ

ハッキング(hacking) は、単に「悪いことをする行為」ではありません。

もともとは創意工夫による技術向上の象徴的な活動であり、今でもIT業界では多くの肯定的な文脈で使われています。

本記事では以下の点を解説しました:

-

ハッキングの本来の意味とクラッキングとの違い

-

ポジティブなハッキング事例(ホワイトハット、ハッカソン)

-

セキュリティ教育や技術向上のための学習環境

ITエンジニアにとって、ハッキングの正しい理解と活用は技術者としての成長に直結します。

倫理を守りながら積極的に学び、良質な技術者コミュニティに貢献していきましょう。