バスパワー(Bus Powered) とは、データ通信を行うケーブルを通じて電力も同時に供給する仕組みで、USB機器をはじめとしたIT機器において非常に重要な電源方式の一つです。

この記事では、バスパワーの基本概念からセルフパワーとの違い、実際の活用例、そして最新技術(USB PD)まで、専門的な視点で詳しく解説します。

バスパワーの基本を理解する

バスパワーとは何か?

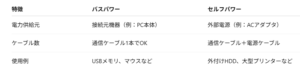

バスパワー とは、通信ケーブル(主にUSBやIEEE 1394など)を介して、接続先のデバイスに電力を供給する仕組みです。

ケーブル1本で通信と給電の両方を実現できるため、配線が簡素化され、モバイル用途や省スペース設計に非常に有効です。

-

例:USBメモリ、マウス、キーボード、Webカメラなど

-

特徴:別途ACアダプタや電源ケーブルが不要

セルフパワーとの違い

セルフパワーとは?

一方で、セルフパワー(Self Powered) は、デバイス自身が外部電源(コンセントなど)から直接電力を得る方式です。

より高い電力を必要とする機器に適しています。

バスパワーのIT業界における応用と利点

モバイル機器との親和性

ノートPCやタブレットなど、モバイル端末の拡張性を保ちながら、追加電源なしでデバイスを駆動可能にするため、ユーザビリティが向上します。

-

例:外出先でUSBケーブル一本で外付けSSDを使用

USBハブとバスパワーの関係

USBハブには次のようなタイプがあります:

-

バスパワーハブ:PCから得た電力のみを分配

-

セルフパワーハブ:自らがACアダプタで給電し、安定した電力を提供

USB PDによる高出力バスパワー化

最新の USB Power Delivery(USB PD) 規格では、最大240Wまでの電力供給が可能になり、従来は不可能だったディスプレイやノートPCの充電まで対応可能となりました。

-

例:USB-Cケーブル一本でノートPCに給電しながらモニター出力

バスパワー利用時の注意点と制限

電力供給の限界

USB 2.0では最大500mA、USB 3.0では最大900mAの制限があります。

高出力が必要なデバイスでは動作不安定や起動不可のリスクがあります。

ポート数と安定性

複数のバスパワー機器を同時に接続すると、電力不足により動作が不安定になることがあります。

セルフパワーハブの導入が有効です。

まとめ

バスパワーは、IT機器の設計や利用環境をシンプルにし、利便性を大幅に向上させる電源供給方式です。

特にUSBを用いた周辺機器の普及とともに、その重要性はますます高まっています。

-

通信と給電を1本のケーブルで実現

-

モバイル端末との親和性が高く、配線の簡素化に貢献

-

USB PD対応により高出力機器もバスパワーで運用可能

これからのIT機器選定やシステム設計において、バスパワーの理解と活用は避けて通れないポイントです。

ぜひ、導入機器の特性を把握し、適切に活用してください。