バーコード(barcode) は、現代の流通業や小売業、さらには製造業や物流において欠かせない情報管理技術です。

単なる「商品識別のための線」ではなく、その背後には高度なデータ処理と標準化されたITシステムが存在しています。

この記事では、バーコードの仕組み、種類、読み取り方法、具体的な活用例までを詳しく解説します。

特にITの視点からバーコードを理解したいエンジニアやシステム開発者にとって、基礎知識として非常に役立つ内容です。

バーコードとは何か?

バーコードの基本構造

バーコードは、太さの異なる縦棒(バー)とスペース(隙間)によって構成された視覚的なコードで、文字や数字などのデータを表現します。

この1次元のパターンは、スキャナーやカメラなどのデバイスによって読み取られ、デジタルデータに変換されます。

このパターンには複数の規格が存在し、各業界や地域によって使い分けられています。

例としては以下の通りです:

-

JANコード(日本)

-

EANコード(ヨーロッパ)

-

UPCコード(北米)

これらの規格は、文字の種類や桁数、チェックディジットの有無などに違いがあります。

バーコードの読み取り仕組み

バーコードリーダーまたはバーコードスキャナーは、以下のような仕組みでバーコードを読み取ります:

-

光源(LEDなど)から光を照射

-

バーコードの黒いバーは光を吸収し、白いスペースは光を反射

-

光センサーが反射光を感知し、バーとスペースのパターンを電気信号に変換

-

信号処理回路がそのパターンを解析し、元のデータ(文字や数字)を取得

このように、バーコードは単なる画像ではなく、光学的な情報媒体として機能します。

バーコードの種類と標準規格

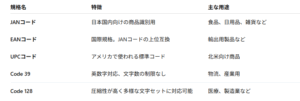

主な1次元バーコード

以下は、主に使用される1次元バーコードの代表的な種類です:

2次元コードとの違い

バーコードは基本的に横方向(1次元)に情報を持ちますが、それに対し、2次元コード(例:QRコード)は縦・横方向に情報を保持できます。

これにより、

-

情報量が数十倍

-

URL、ID、位置情報など多彩なデータを格納可能

-

スマートフォンで簡単に読み取り可能

という利点があります。

2次元コードは、場合によってはバーコードと同様に扱われることもありますが、明確に区別することが重要です。

IT分野でのバーコードの活用例

1. 在庫管理システム

製造業や小売業では、バーコードを用いた在庫管理システムが一般的です。

各製品にバーコードを付与し、入出庫時にスキャニングすることでリアルタイムに在庫状況を把握できます。

利点:

-

人為的ミスの削減

-

作業効率の向上

-

データベース連携による自動更新

2. 図書館・書籍管理

図書館では各書籍にJANコード(ISBN)を印刷し、貸出・返却の管理を効率化しています。

データベースと連携することで、利用状況や在庫情報の追跡も可能です。

3. ロジスティクス・物流

宅配業者や郵便業者は、荷物に貼付されたバーコードで配送状況を管理しています。

スキャンデータはリアルタイムでクラウドに送信され、追跡番号として利用者にも提供されます。

まとめ

バーコードは、ITの視点で見ても非常に合理的で汎用性の高い情報管理ツールです。

以下のような点を押さえておきましょう:

-

バーコードは光学的に情報を伝達する技術

-

各種規格により、グローバルで標準化されている

-

読み取り装置との組み合わせで、リアルタイムのデータ処理が可能

-

在庫管理・物流・書籍管理など、ITシステムとの相性が良く、導入効果が高い

-

QRコードなどの2次元コードと比較しても、用途によって使い分けが重要

IT分野においては、バーコードの導入はDX(デジタルトランスフォーメーション)の第一歩とも言えるでしょう。

今後のシステム設計においても、その基本的な理解は欠かせません。