**表意コード(mnemonic code)**は、人間にとって直感的に意味がわかるよう設計されたコード体系であり、製品管理やITシステム、プログラミングの世界で広く活用されています。

本記事では、表意コードの定義やメリット、IT分野での応用例をわかりやすく解説し、さらにSEO対策として検索キーワードである「mnemonic code」を自然に盛り込みながら、読者の理解を深めていきます。

表意コードとは?

H2: 表意コード(mnemonic code)の定義

表意コードとは、情報を表す際に、意味を持つ文字列(英語の略語や特性を示す数字など)を使って、直感的に中身を推測できるよう設計されたコードのことです。

代表的な特徴:

-

人間が読んで理解しやすい

-

単なる連番ではなく、意味を持つ構造

-

製品型番、データ項目、命令コードなどで広く使用

H2: 表意コードの例

製品コードの例

![]()

このコードを分解すると:

-

CDR → CD-Rメディア

-

700 → 容量700MB

-

WP → White Printable(白地印刷対応)

-

50SP → 50枚入りスピンドルケース

このように、コードを見ただけで商品スペックが想像できるのが、表意コードの魅力です。

IT分野における表意コードの活用

H2: プログラミングやシステム設計での用途

H3: ニーモニック(mnemonic)とアセンブリ言語

「mnemonic code」は、CPU命令などにおいて人間が覚えやすい英語の省略語で命令を記述する方法としても活用されています。

例:

-

MOV:データ移動(move) -

ADD:加算 -

SUB:減算

これらはバイナリ(機械語)に対応した表意コードであり、アセンブリ言語における命令の理解や記述を助けます。

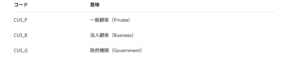

H3: システム開発におけるマスターデータ設計

例えば、顧客種別に次のような表意コードを使うと、データを見ただけで内容が把握しやすくなります。

このように、表意コードを用いることで運用・保守の効率が飛躍的に向上します。

表意コードのメリットとデメリット

H2: メリット

-

✅ 意味を視覚的に把握可能で、業務効率が向上

-

✅ エラー防止や誤入力防止に貢献

-

✅ マニュアルレス運用に向いている

H2: デメリット

-

⚠️ 構成が複雑化しやすく、長くなりがち

-

⚠️ コード設計のルールを厳密に管理する必要がある

-

⚠️ 統一されていないと、混乱や誤解の原因になる

実務での応用例とベストプラクティス

H2: 業務システムでの導入例

-

在庫管理システム:商品コードが表意コードであれば、棚卸作業や出荷処理のスピードが向上。

-

医療情報システム:患者種別や薬品分類コードに表意コードを使うことで、ヒューマンエラーを軽減。

H2: 表意コード設計のポイント

-

意味の一貫性を保つ:同じ情報には常に同じルールを適用

-

短く簡潔に:人が覚えやすい構造を意識

-

使用者視点で設計:システム管理者だけでなく現場ユーザーの視点も取り入れる

まとめ

**表意コード(mnemonic code)**は、情報の意味をコードで表現することで、人間にとって直感的に理解しやすくなる設計手法です。

-

製品コードや命令コード、業務分類など、あらゆる分野で利用

-

人間中心の情報設計により、ミス削減と効率化を実現

-

ITシステムの運用性や可読性を向上させる強力なツール

コード設計を行う際には、表意性とシステム性のバランスを意識することが、実践的な成功のカギとなります。