ICタグ(IC tag) は、近年急速に普及が進む RFID技術(Radio Frequency Identification) の中核を担う要素であり、物流、流通、小売、図書館管理、製造業 など多様な分野で活用されています。

この記事では、ICタグの構造や種類、バーコードとの違い、アクティブタグとパッシブタグの比較などを、IT専門的な視点から詳しく解説します。

ICタグの概要と基本原理

ICタグとは何か?

ICタグ は、内蔵されたICチップとアンテナを通じて、非接触でデータの読み取り・書き込みが可能な電子タグです。

通常、物体に貼付された状態で運用され、RFIDリーダーからの電波に応答して 識別番号や履歴情報 を送信します。

タグ内には 半導体メモリ があり、読み出し専用(Read Only)や読み書き可能(Read/Write)なモデルが存在します。

RFIDとの関係性

RFID(無線周波数識別) システムは、ICタグとリーダーで構成され、タグの情報を非接触で読み取ることで、人手を介さずに識別・追跡・記録が可能 です。

これにより、業務効率やトレーサビリティの向上が実現します。

ICタグの種類と形状

タグの物理的形状と用途

ICタグは、以下のような形状に分かれています:

-

ラベル型(商品・荷物に貼る)

-

カード型(社員証、交通系IC)

-

コイン型/スティック型(工業用製品、洗濯業)

-

ウェアラブル型(医療用識別、スポーツ)

通信距離による分類

通信可能距離はタグの方式や電力供給によって異なり、数cm〜100mまで対応可能です。

短距離:棚卸し、小売管理

長距離:物流トラッキング、車両識別

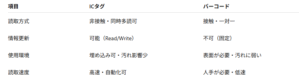

バーコードとの違いと優位性

ICタグとバーコードの比較

ICタグの最大の利点は、一括読み取りと自動化対応により、作業の効率化・省力化が実現できる点にあります。

アクティブタグとパッシブタグの違い

タグの電源供給方式による分類

アクティブタグ(Active Tag)

-

内部に電池を搭載

-

自発的にデータを送信可能(定期的にPING送信等)

-

通信距離:数十メートル〜100m以上

-

使用例:車両通過監視、建設現場管理、軍事資材追跡

-

デメリット:電池切れ、コスト高、小型化に限界

パッシブタグ(Passive Tag)

-

電池非搭載(外部電波から電力供給)

-

読取装置に反応して初めて起動・送信

-

通信距離:数cm〜数m

-

使用例:商品管理、入退室管理、書籍識別

-

メリット:低コスト、小型化可能、長寿命(半永久使用)

セミアクティブタグ(Semi-Active)

-

電池内蔵だが、通信は受動的

-

パッシブとアクティブの中間的特性

ICタグの活用事例と応用範囲

代表的な導入分野

-

物流:在庫追跡、配送管理、倉庫の自動化

-

小売業:万引き防止タグ、商品棚卸しの効率化

-

図書館:蔵書管理、貸出・返却の自動処理

-

製造業:工程管理、品質追跡、生産実績の記録

-

医療:医薬品のトレーサビリティ、患者識別

IoT・スマートファクトリーとの連携

RFID技術は、IoTやスマートファクトリーの中核技術としても利用されており、リアルタイムでの在庫可視化や生産ラインの自動制御に寄与しています。

まとめ

ICタグは、RFIDを構成する重要な要素であり、自動認識・高速処理・非接触通信といった特性から、さまざまな業界において業務改革を支える技術となっています。

特に以下のポイントが重要です:

-

アクティブ/パッシブタグの違いを理解して、用途に応じた選定が重要。

-

バーコードとの違いを認識し、業務の効率化にどう活用できるかを考慮。

-

IoTとの融合で、次世代のスマートシステムの基盤としても期待される。

今後のITシステムやDX推進において、ICタグの理解は不可欠となるでしょう。

さらに参考してください:

【LEDとは】発光の仕組みからIT・電子機器への応用まで徹底解説