LED(Light Emitting Diode/発光ダイオード) は、現代のエレクトロニクスやIT機器に欠かせない光源技術です。

小型・省電力・長寿命といった特長から、家庭用照明だけでなく、コンピュータのディスプレイやサーバー機器のインジケータ、IoTデバイスの通知ランプなど、あらゆる分野に利用されています。

この記事では、LEDの構造と発光原理から、IT分野における応用例までを技術的視点で詳しく解説します。

LEDとは何か?

LEDの定義

LED(Light Emitting Diode) とは、電流を流すと発光する半導体素子です。

電子工学においては、「電流を一方向に流す」ダイオードの一種でありながら、発光するという性質を持つ点で特異な存在です。

1962年にニック・ホロニアック氏によって発明されて以来、材料技術や製造技術の進化により、色・輝度・用途が飛躍的に広がっています。

LEDの構造と動作原理

pn接合によるエレクトロルミネッセンス

LEDの基本構造は、p型半導体とn型半導体のpn接合です。

ここに順方向電圧(陽極に正極、陰極に負極)をかけることで、電子と正孔が再結合し、エレクトロルミネッセンス(EL)を起こして光を放ちます。

![]()

この現象は、外部光源を必要とせずに自ら発光できる「自発光デバイス」の代表例でもあります。

発光色の多様性

LEDの発光色は材料に依存し、以下のような歴史的進化があります:

-

1960年代:赤・オレンジ

-

1972年:緑色LEDの実用化

-

1989年:青色LEDの開発(ノーベル物理学賞の対象)

-

1990年代以降:白色LEDとRGB合成による多色化

LEDの特長と技術的メリット

省エネと効率性

LEDの発光効率は非常に高く、同じ明るさを得るために必要な電力が少なく済みます。

そのため、消費電力の制限がある組み込みシステムやバッテリー駆動デバイスにおいて理想的です。

その他の主な特長

-

小型・軽量化が可能:モバイル端末やウェアラブルにも適用可

-

高速な明滅制御:信号処理やPWM制御での利用に適す

-

耐衝撃性に優れる:移動体・車載用途にも適応

-

長寿命:約40,000〜100,000時間(製品による)

IT分野におけるLEDの活用例

1. インジケーターランプ

サーバー機器やネットワークハブなどでは、LEDインジケーターにより通電状態・エラー検出・通信状況などを即座に視認できます。

2. バックライト(ディスプレイ)

ノートPCや液晶モニター、スマートフォンにおいて、LEDバックライトは輝度・色域の拡張と省エネ化に貢献しています。

3. IoT機器・組み込みシステム

マイコン(Arduino、Raspberry Piなど)にLEDを接続し、状態通知やタイミング表示などに利用する例も多く、教育・試作段階での定番手段です。

4. ストレージ・アクティビティ表示

SSDやNASなどの記憶装置では、アクセス状況を示すLED表示が標準装備されています。

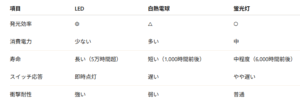

LEDと他光源の比較

まとめ

LED(発光ダイオード) は、IT分野での応用において非常に重要なコンポーネントです。

少ない電力で高輝度を実現し、長寿命・高速応答性などの技術的利点を持つことから、ディスプレイ、インジケーター、IoT、組み込み制御に至るまで、広範囲に活用されています。

今後もLEDの進化は続き、より高度なセンサー連携やAIシステムとの統合にも応用されていくことでしょう。