ノートパソコンや一部のサーバーに搭載されているハイバネーション(hibernation)機能は、電源を完全に切った状態でも前の作業を再開できる便利な技術です。

本記事では、ハイバネーションの仕組みを詳しく解説するとともに、サスペンド(Suspend)やハイブリッドスリープとの違い、さらにはIT業務における実用的な使い方まで深掘りして紹介します。

ハイバネーションとは?

実行状態を保存して電源をオフにする技術

ハイバネーションとは、PCなどのコンピュータが現在の実行状態(起動中のアプリやOSの状態)をストレージに保存(Suspend to Disk)し、その後電源を完全にオフにする電源管理機能です。

次回の起動時には、通常のOS起動手順をスキップし、保存された状態をメモリに復元することで、前回の状態をすばやく再現できます。

この復元動作をレジューム(resume)と呼びます。

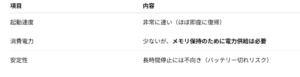

主な特徴と利点

-

電力消費がゼロに近い:完全に電源をオフにするため、バッテリー駆動のデバイスでは特に有効。

-

アプリケーションを閉じる必要がない:作業中のアプリやファイルはそのまま保持され、次回起動後すぐに再開可能。

-

安全な中断が可能:停電や電池切れにも強く、意図しないシャットダウンに対して安全性が高い。

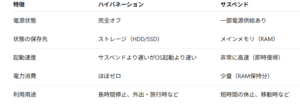

サスペンドやスタンバイとの違い

サスペンド(Suspend to RAM)とは?

サスペンドとは、現在のシステム状態をメインメモリ(RAM)に保持しつつ、CPUやディスクなどのハードウェアへの給電を停止する省電力モードです。

スタンバイとも呼ばれます。

サスペンドのメリット・デメリット

ハイバネーションとの比較

ハイブリッドスリープとは?

両方の利点を組み合わせたモード

Windows Vista以降のOSでは、「ハイブリッドスリープ」というサスペンドとハイバネーションを組み合わせたモードがデフォルトになっています。

仕組み

-

一時的にはサスペンドで高速起動を保持

-

バッテリーが少なくなったり、長時間経過したりすると自動的にハイバネーションに移行

この方式により、高速復帰とデータ保全の両立が実現されます。

実際の表示

OSメニュー上では「スリープ」と表示されていても、内部的にはこのハイブリッドスリープが動作している場合があります。

ハイバネーションのIT業務での応用例

ノートPC運用におけるバッテリー最適化

開発現場や出張中のエンジニアが使用するノートパソコンでは、バッテリー消費を抑えつつ、作業状態を保ったまま休止するニーズが高いです。

ハイバネーションを活用すれば、次回出社時に即座に作業を再開できます。

システム管理や夜間スケジューリングに応用

サーバーや業務PCでは、夜間にハイバネーションで一時停止し、朝に自動レジュームで再開するような運用が可能です。

タスクスケジューラやスクリプトと組み合わせれば、電力と運用コストの最適化にもつながります。

システムトラブル時の状態保存手段として

ハイバネーションは、システムのトラブル調査にも有効です。

ユーザー環境をそのまま保存しておけるため、開発チームやサポート部門が後から状態を再現して問題解析を行うことが可能になります。

まとめ

ハイバネーションは、コンピュータの現在の状態を保存し、電源を完全に切ることで省電力かつ安全に作業を中断・再開できる技術です。

本記事のポイントをまとめると:

-

ハイバネーションはSuspend to Diskとも呼ばれ、電力消費ゼロで状態を保存可能

-

サスペンドとの主な違いは、保存先(RAM or ストレージ)と電力消費

-

Windowsではハイブリッドスリープによって、両者の利点を活用

-

ノートPCやサーバーの運用効率化・障害対応に活用できる実用性が高い

IT現場において、ハイバネーションはただの「休止機能」ではなく、システム管理や運用設計に不可欠な要素となっています。

これを理解・活用することで、効率的な業務環境の構築が可能になります。