近年、企業のITインフラが高度化する中で、自社設備だけで安定的・効率的な運用を行うのは難しくなっています。

そうした課題を解決する方法として注目されているのが、ハウジングサービス(housing service) です。

本記事では、ハウジングサービス の仕組み、コロケーションサービスとの違い、そして導入によるメリットや実際の活用シーンまで、IT視点から詳しく解説していきます。

ハウジングサービスとは?

基本定義

ハウジングサービス とは、サーバや通信機器などのIT機器を、専用の施設(多くはデータセンター)内に設置して運用できるよう、スペースとインフラ環境を貸し出すサービスです。

この施設には以下のようなハード・ソフト両面のインフラが整備されています:

-

高速かつ冗長性のあるインターネット回線

-

大容量の配電設備と無停電電源(UPS)

-

空調や冷却機構

-

耐震・免震構造

-

24時間365日の入退室管理システム

顧客による持ち込み機器の設置

利用者(企業や法人など)は、自社で所有する機器を持ち込み、施設内のラックまたは専用区画に設置します。

そして、リモート操作によって外部から機器の管理や運用を行います。

物理的なトラブル発生時には、現地に赴いてメンテナンスを行うことも可能です。

コロケーションサービスとの違い

ラック単位 vs. 区画単位

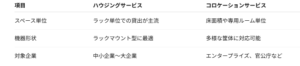

ハウジングサービス と コロケーションサービス(colocation service) は、しばしば同義で使われますが、厳密には対象となるスペースの単位が異なる場合があります。

どちらも「自社保有の機器を安全に運用するための場所とインフラ」を提供するという点では同じですが、規模や要件に応じて使い分けられます。

ハウジングサービスの主な機能と付加サービス

標準提供される機能

-

電源・回線の冗長構成

-

ネットワーク接続(BGPやマルチキャリア対応)

-

24時間遠隔監視システム

-

出入口管理およびセキュリティカメラ

付加サービスの例

-

稼働監視や死活監視(Ping/HTTPなど)

-

障害検知と自動通知(SNMP対応)

-

データバックアップやリストア作業

-

ネットワーク機器やサーバのレンタル・設置代行

これらにより、オンサイトのIT人員を減らしつつ、プロレベルのインフラ管理が実現 できます。

なぜハウジングサービスを導入すべきか?

コストと柔軟性の最適化

自社でデータセンター設備を保有・運用するには、膨大な初期投資と人件費が必要です。

ハウジングサービスを利用することで、初期費用を抑えながら、柔軟で信頼性の高い運用基盤を実現 できます。

災害リスクへの備え

多くのデータセンターは、地震や停電などの自然災害への対応が施されており、BCP(事業継続計画)対策としても有効です。

都市圏から離れた立地に分散設置することで、データ消失やサービス停止のリスクを最小化します。

ハウジングサービスの導入例

例1:ECサイト事業者

アクセス数が多い大規模ECサイトは、トラフィックやデータベース負荷に耐えるため、ハウジングサービスで高性能な自社サーバを安定運用しています。

例2:金融・証券業界

セキュリティと冗長性が最重要な金融業界では、ハウジング施設を利用して、基幹システムを信頼性の高い環境で運用するのが一般的です。

まとめ

ハウジングサービス は、企業がITシステムを安定かつセキュアに運用するための強力な選択肢です。

設備投資を抑えつつも、高可用性・高セキュリティ・高拡張性 を兼ね備えた環境を手に入れることができます。

また、コロケーションサービス との違いを理解し、企業の規模やニーズに応じた選択を行うことで、より最適なITインフラ戦略を構築できます。

今後、クラウドとオンプレミスのハイブリッド化が進む中で、ハウジングサービスはその中核を担うインフラとして、ますます重要性を増していくでしょう。