バイポーラトランジスタ(Bipolar Junction Transistor, BJT)は、古くから利用されている基本的な半導体素子の一つであり、今日でも多くの電子機器やIT機器に欠かせない構成要素です。

信号の増幅やスイッチングといった重要な機能を持ち、アナログ回路・デジタル回路の両方に応用されています。

本記事では、バイポーラトランジスタの構造や動作原理、NPN型とPNP型の違い、そしてFETとの比較や具体的な使用例まで、ITエンジニアや電子設計者に役立つ形で詳しく解説します。

バイポーラトランジスタの基本構造と特徴

バイポーラトランジスタとは?

バイポーラトランジスタは、N型半導体とP型半導体を交互に接合して構成されるトランジスタで、電子と正孔(ホール)という2種類のキャリアを用いるため「バイポーラ(二極性)」と呼ばれます。

ユニポーラトランジスタとの違い

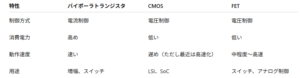

これに対し、FET(電界効果トランジスタ)などは、主に片方のキャリア(電子または正孔)だけを利用するため、「ユニポーラトランジスタ」と呼ばれます。

バイポーラトランジスタは電流制御型、FETは電圧制御型という大きな違いがあります。

3つの基本端子

バイポーラトランジスタは以下の3端子構成を持ちます:

-

エミッター(Emitter, E):キャリアを放出する

-

ベース(Base, B):制御信号を受ける

-

コレクター(Collector, C):電流を受け取る

この構造により、ベース-エミッター間に少量の電流を流すことで、コレクター-エミッター間に大きな電流を流すことができる(電流増幅)という特性を持ちます。

NPN型とPNP型の違い

NPN型トランジスタ

-

構成:N型 – P型 – N型

-

特徴:電子が主なキャリア

-

動作:ベースに小さな正の電流を流すことで、コレクターからエミッターに大きな電流が流れる

![]()

NPN型は、正電源での動作がしやすいため、一般的に多く使用されています。

PNP型トランジスタ

-

構成:P型 – N型 – P型

-

特徴:正孔が主なキャリア

-

動作:ベースに小さな負の電流を流すことで、エミッターからコレクターへ電流が流れる