パスベクタ型ルーティングプロトコルは、インターネットの骨組みとも言えるBGP(Border Gateway Protocol)に使用される重要な技術です。

この記事では、パスベクタ型ルーティングの基本的な仕組みから、ディスタンスベクタ型との違い、そして実際の運用例まで、IT技術者向けに詳しく解説します。

ネットワーク設計や運用に関わる方は、この記事を通じて理解を深めましょう。

パスベクタ型ルーティングプロトコルの概要

パスベクタ型ルーティングとは?

パスベクタ型ルーティングプロトコル(path-vector routing protocol)は、ルータ同士がルーティングテーブル(経路表)を交換し、目的地までの最適な経路を選択する方式です。

BGPに代表されるこのプロトコルは、組織間(AS間)のネットワーク経路制御に最適化されており、インターネットのスケーラブルな運用を支えています。

どのように動作するのか?

このプロトコルでは、各ルータが以下の情報を含むパス情報(Path Information)を交換します:

-

宛先ネットワーク

-

経由するASのリスト(AS-PATH)

-

各経路の属性(パス属性)

これにより、ルータは単なるホップ数だけでなく、柔軟なポリシーに基づいて経路を選択できるのです。

ディスタンスベクタ型との違いと進化

ディスタンスベクタ型の課題

ディスタンスベクタ型ルーティングプロトコルでは、経路選択が単純にホップ数を基準に行われます。

これは小規模ネットワークには適していますが、ループの発生や収束遅延といった問題があります。

パスベクタ型の改善点

パスベクタ型は、ディスタンスベクタの考え方をベースにしつつ、以下のような拡張を行っています:

-

AS-PATHの導入:ルーティングループを防止

-

パス属性による詳細な制御:経路の優先度や信頼性を設定可能

パス属性(Path Attributes)による柔軟な制御

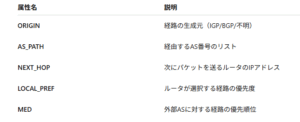

パスベクタ型の大きな特徴は、経路選択に複数の属性(パス属性)が使える点です。

以下は代表的なパス属性です:

経路選択アルゴリズム

Cisco製ルータなどでは、次のような優先順位ルールで経路が選ばれます:

-

LOCAL_PREFが高い経路を選ぶ

-

AS_PATHが短い経路を選ぶ

-

ORIGINのタイプがIGPである経路を優先

-

MED値が小さい経路を選ぶ

-

eBGP経路をiBGP経路より優先

このように、BGPのアルゴリズムは柔軟かつ詳細で、組織ごとのポリシーに対応可能です。

実運用における適用例

インターネット事業者(ISP)の例

インターネットサービスプロバイダ(ISP)は、複数の他組織と接続しており、経路選択を自社ポリシーで制御する必要があります。たとえば:

-

高速で信頼性の高いプロバイダを優先する

-

通信コストが低い経路を優先する

-

特定の通信は特定の経路を強制的に通す

これらはすべてパス属性を活用して制御できます。

大規模企業ネットワーク

企業ネットワークにおいても、パスベクタ型プロトコルを使用することで、海外拠点やクラウド拠点との通信経路を最適化し、パフォーマンスと信頼性を両立できます。

まとめ

パスベクタ型ルーティングプロトコルは、単なるホップ数による制御に留まらず、複雑なポリシーや経路選択を可能にする柔軟性の高いプロトコルです。

特に、BGPにおけるパス属性の活用により、大規模かつ複雑なネットワーク構成に対応可能である点が最大の強みです。

-

BGPの理解はインフラエンジニアにとって必須スキル

-

経路選択の制御はセキュリティやコスト管理にも直結

-

現代のネットワーク設計において不可欠な技術

この機会に、パスベクタ型ルーティングの仕組みをしっかりと理解し、より高度なネットワーク設計へと活かしていきましょう。