近年のデジタル化・IoTの進展により、私たちの生活から日々生まれている「パーソナルデータ(personal data)」は、企業のマーケティングやサービス設計にとって極めて価値の高い資産となっています。

本記事では、パーソナルデータの定義、個人情報との違い、具体例、活用シーン、そして日本における法的枠組み(個人情報保護法)まで、ITやデータ活用に関わるすべての方が知っておくべき内容をわかりやすく解説します。

パーソナルデータとは何か?

定義と基本概念

パーソナルデータとは、特定の個人に関連するあらゆる情報を指します。

以下の2つの要素を含むものが対象となります。

-

個人を識別できる情報(氏名、住所、マイナンバー、顔写真など)

-

個人の属性や行動、履歴に基づく情報(購入履歴、位置情報、検索履歴など)

このような情報の集合は、個人の趣味嗜好・生活習慣・健康状態などを把握する手がかりとなるため、IT業界を中心に高度な活用が進んでいます。

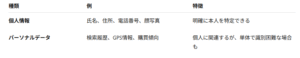

パーソナルデータと個人情報の違い

PII(個人を識別できる情報)との関係

個人情報(PII:Personally Identifiable Information)とは、「特定の個人を直接識別できる情報」を指します。

パーソナルデータの一部ではありますが、全てではありません。

つまり、パーソナルデータ > 個人情報という関係性が成り立ちます。

パーソナルデータの具体例と活用シーン

利用される主なデータの種類

デバイスやサービスを通じて得られる情報

-

GPSによる位置情報・移動履歴

-

検索エンジンのクエリ履歴

-

オンラインショッピングの購入履歴

-

SNS投稿、動画・音声データ

-

体重、血圧、睡眠時間などのヘルスデータ

-

CookieやIPアドレス等のトラッキング情報

IT分野での応用例

-

マーケティング:ターゲティング広告、ユーザー行動分析

-

製品開発:ユーザーインサイトに基づくUX/UI改善

-

スマートシティ:交通流動解析や公共サービスの最適化

-

医療・ヘルスケア:リモート診断やパーソナライズ医療の支援

AIや機械学習によるパーソナルデータ分析も進んでおり、企業の競争力を大きく左右する重要資源となっています。

法律で定義される保護と制限

日本の個人情報保護法における対応

匿名加工情報の導入(2017年改正)

-

個人を特定できないようマスキング・削除されたデータ

-

本人の同意がなくても第三者提供が可能(一定条件下)

仮名加工情報の導入(2020年改正)

-

氏名など識別子を別の符号に置き換え、社内利用を前提にする

-

外部提供は原則禁止されるため、あくまで内部活用向け

グローバルな法制度の比較

-

GDPR(EU):明確な同意が必要。違反には高額な制裁金

-

CCPA(カリフォルニア州):データの開示請求権・削除要求権を保証

日本国内でも、これら海外の制度を参考にしつつパーソナルデータ活用とプライバシー保護の両立を目指す動きが加速しています。

IT担当者・企業が取るべき対応

データ利活用とコンプライアンスのバランス

-

データ収集時の明確な目的提示

-

取得同意の記録と証跡の管理

-

データの匿名化・仮名化の活用

-

アクセス権限の厳格な設定と監査

-

セキュリティ対策(暗号化・ログ監視・侵入防止)

これらは、システム設計時の「プライバシー・バイ・デザイン」という考え方として、企業システムやアプリケーション開発の現場でも重要視されています。

まとめ

パーソナルデータとは、個人に関係するあらゆる情報を指し、特にIT分野ではマーケティング、サービス設計、AI学習などに不可欠な要素となっています。

本記事では、個人情報(PII)との違い、パーソナルデータの具体例、ITにおける応用、そして個人情報保護法の枠組みまでを解説しました。

今後、データドリブンな意思決定がますます重要になる中で、パーソナルデータを「適切に活用し、確実に保護する」バランス感覚が、すべてのIT従事者に求められます。