「ブロードバンド(Broadband)」という言葉は、インターネット黎明期から現在に至るまで通信技術の中心にあるキーワードです。

高速・大容量通信の象徴であり、現代のITインフラを支える重要な技術基盤でもあります。

この記事では、ブロードバンドの定義からナローバンドとの違い、各種回線技術の特徴、そして最新の活用事例までをIT技術者視点で詳しく解説します。

ブロードバンドとは何か?

H2: ブロードバンドの定義とその成り立ち

ブロードバンド(Broadband)とは、相対的に帯域幅(周波数の幅)が広い通信回線や方式を指し、結果として高速かつ大容量なデータ通信が可能になります。

初期のアナログ回線(56kbps)やISDN(128kbps)といった**ナローバンド(narrowband)**と対比される形で登場しました。

H2: ブロードバンドの主な通信技術

以下のような回線が、一般にブロードバンドとして認識されています。

-

ADSL・xDSL:電話回線を利用した高速通信方式

-

CATVインターネット:テレビケーブルを利用した回線

-

FTTH(光ファイバー):最も高速かつ安定した通信インフラ

-

モバイル通信(3G、4G、5G):移動体向けの高速通信

-

Wi-Fi(無線LAN):家庭・オフィスでの無線接続手段

H2: ブロードバンドの特徴

H3: 常時接続(Always-On)

ダイヤルアップのような接続/切断操作が不要で、常時インターネットに接続された状態を維持できます。

H3: マルチメディア対応

動画ストリーミング、IP電話、クラウドアプリケーションなど、高い帯域を必要とするサービスの基盤として最適です。

ナローバンドとの違いとは?

H2: ナローバンドの概要

ナローバンドは、帯域幅が狭く通信速度が低い技術で、かつては主流でした。

主な例として以下が挙げられます。

-

アナログ電話回線(~56kbps)

-

ISDN回線(~128kbps)

-

旧式のPHSや2G携帯

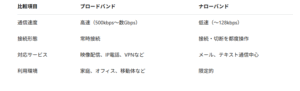

H2: ブロードバンドとの比較表

ブロードバンドの活用と今後の展望

H2: 現代社会でのブロードバンドの役割

H3: テレワーク・ハイブリッドワークの支え

ビデオ会議やリモートアクセス、クラウドサービスの利用など、柔軟な働き方を支える基盤となっています。

H3: スマートホームの中核

IoT機器(スマートスピーカー、防犯カメラなど)を連携させるためにも高速で安定した接続環境が必須です。

H2: 今後の課題と動向

-

光回線のさらなる普及:地方都市・山間部への整備強化

-

5Gから6Gへの進化:さらなる高速・低遅延通信の実現

-

セキュリティの強化:常時接続の性質上、サイバー攻撃への備えが重要

ブロードバンドの定義は変わる?

H2: 定義の再検討と国際的基準

通信速度が一般的に向上した現代では、「ブロードバンド」の基準も変わりつつあります。

たとえば:

-

米FCC(連邦通信委員会):25Mbps(下り)以上を基準とする

-

OECD統計:下り256kbps以上をブロードバンドと定義

以前のADSL(1.5Mbps)などは、現在ではブロードバンドに含めない場合もあります。

まとめ

ブロードバンドは、私たちの生活やビジネスにおいて、IT社会を支える不可欠な通信インフラです。

ナローバンド時代から進化し続け、現在ではスマートシティ、スマートファクトリーなどあらゆるデジタル化の中心技術となっています。

今後は、6GやIoT社会の発展に伴い、ブロードバンドの定義や役割も再構築されていくでしょう。

IT担当者やビジネスリーダーは、今の技術だけでなく、未来の通信基盤にも目を向けることが重要です。