仮想アプライアンス(Virtual Appliance)は、仮想化技術の進化により登場したソリューションで、アプリケーションの導入・運用を効率化するための強力な手段です。

システム管理者やクラウドエンジニア、セキュリティ担当者など、幅広いIT職種において重要な役割を担っています。

この記事では、仮想アプライアンスの定義、構造、従来のアプライアンス機器との違い、導入のメリットや具体的なユースケースについて解説します。

仮想アプライアンスとは?

定義と基本的な仕組み

仮想アプライアンス(Virtual Appliance)とは、特定のアプリケーションと、その動作に必要なオペレーティングシステム(OS)やミドルウェアが事前に構成された仮想マシンイメージのことです。

これらは仮想化プラットフォーム(例:VMware、VirtualBox、KVMなど)上で簡単に展開できます。

一般的には、以下の構成要素を含みます:

-

最適化された軽量OS(例:Linuxディストリビューション)

-

特定用途向けのアプリケーションソフトウェア

-

必要なライブラリ、ドライバ、設定ファイル

-

仮想マシン形式(OVF、OVA、VMDK、QCOW2など)

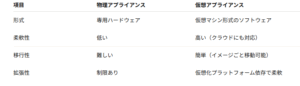

物理アプライアンスとの違い

従来の物理アプライアンス(Hardware Appliance)は、ネットワーク機器(ファイアウォール、ロードバランサー、NASなど)のように、ハードウェアにアプリケーションが組み込まれた形で提供されていました。

一方、仮想アプライアンスはソフトウェア形式であり、汎用のサーバ上に展開することができます。

仮想アプライアンスのメリットと活用シーン

導入の簡素化と即時性

仮想アプライアンスは、事前構成された状態で提供されるため、導入者は仮想化ソフトウェアにイメージファイルを読み込むだけで、即座に稼働環境を立ち上げることが可能です。

従来のようにOSをインストールし、アプリケーションを構成する手間は不要です。

具体例:

-

セキュリティ製品(例:仮想ファイアウォール)

-

開発用環境(例:WordPress、LAMPスタック)

-

監視システム(例:Zabbix、Nagiosのアプライアンス)

クラウド環境との親和性

仮想アプライアンスはクラウドインフラ上でも容易に動作させることが可能です。

多くのクラウドサービス(AWS、Azure、GCPなど)は、仮想マシンイメージのインポート機能を持ち、オンプレミスからクラウドへのリフト&シフト(Lift & Shift)を支援します。

可搬性と拡張性

仮想アプライアンスはポータブルな形式で提供されるため、以下のような柔軟な運用が可能です:

-

異なる仮想化環境への移行

-

本番/検証/開発環境間の使い分け

-

バックアップやスナップショットによる迅速なリカバリ

仮想アプライアンスを活用する際の注意点

リソース設計

仮想アプライアンスの推奨スペックを確認し、CPU、メモリ、ディスク容量を十分に確保する必要があります。

特に複数台運用する場合は、リソースオーバーコミットに注意が必要です。

セキュリティアップデートの管理

あらかじめ構成されたアプライアンスは、提供時点の状態で固定されているため、OSやアプリケーションのアップデートを定期的に確認し、必要に応じてアップグレードを行う必要があります。

仮想アプライアンスの今後の展望

仮想アプライアンスは、インフラのコード化(IaC)やDevOps、マイクロサービスとの親和性も高く、今後さらに普及が進むと考えられます。

特に、コンテナ型のアプライアンスとの融合や、Kubernetes対応アプライアンスなど、より柔軟な形での展開も進んでいます。

まとめ

仮想アプライアンスは、システムの導入・管理・展開を大幅に効率化する現代のITインフラに欠かせない技術です。

仮想化の特性を活かし、迅速な展開、クラウド対応、運用の柔軟性など多くの利点があります。

今後、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境が主流となる中で、仮想アプライアンスを活用できるかどうかがIT部門の競争力を左右する鍵となるでしょう。