仮想デスクトップ(Virtual Desktop)は、近年のリモートワークや在宅勤務の普及に伴い、ITインフラにおいて急速に注目を集めている技術の一つです。

特に企業や教育機関では、利便性とセキュリティを兼ね備えたソリューションとして導入が進んでいます。

本記事では、仮想デスクトップの基本的な仕組みから、VDI(Virtual Desktop Infrastructure)との違い、実際のIT現場での応用事例まで、専門的な視点からわかりやすく解説します。

仮想デスクトップとは?

仮想デスクトップの定義と基本機能

仮想デスクトップ(virtual desktop)とは、物理的なディスプレイの画面領域を超えて、ソフトウェア的に拡張された仮想的なデスクトップ環境を提供する技術です。

ユーザーは複数の仮想画面(通常2~4面)を切り替えることで、効率的にウィンドウやアプリケーションを操作できます。

例:

-

デザイン作業では、一画面に設計図、もう一画面に参考資料を表示。

-

開発環境では、コードエディタ、ターミナル、ブラウザを分離して配置。

このように、仮想デスクトップにより限られた物理画面でも作業スペースを論理的に拡張できます。

各OSにおける対応状況

-

UNIX系OS:X Window Systemの一部ウィンドウマネージャにより初期から対応

-

macOS:Mac OS X 10.5(Leopard)以降で標準搭載

-

Windows:Windows 10からOS機能として正式サポート

これにより、開発者やエンジニアが環境に応じて柔軟に活用できるようになっています。

デスクトップ仮想化(VDI)との違いとは?

デスクトップ仮想化の概要

デスクトップ仮想化(desktop virtualization)とは、ユーザーの端末上ではなく、サーバ上で構築された仮想マシン(VM)にOSデスクトップを展開し、ネットワーク経由でリモート操作する仕組みです。

この方式を利用することで、PCの処理負荷を軽減しながら、統一されたデスクトップ環境を提供可能です。

VDI(Virtual Desktop Infrastructure)は、このデスクトップ仮想化をサーバで集中的に管理するための基盤です。

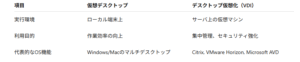

仮想デスクトップとVDIの主な違い

仮想デスクトップとVDIの活用シーン

企業における利用例

-

テレワーク対応:場所を問わず同一環境で作業が可能

-

セキュリティ強化:端末にデータを保存せず、情報漏洩を防止

-

業務の一元管理:ソフトウェアのアップデートやメンテナンスが容易

教育機関での導入例

-

パソコン教室での同一環境配布

-

複数授業用にカスタム環境を即時切り替え

-

ログインごとに学生の個別環境へアクセス可能

公共機関での利点

-

利用端末が多くても管理がシンプル

-

シンクライアント導入でコスト削減

-

オンプレミスからクラウド移行にも対応しやすい

導入時の注意点と課題

ネットワーク帯域の確保

VDIでは常にサーバとの通信が発生するため、安定した回線が不可欠です。

特に動画編集や3Dモデリングなど高負荷アプリケーションを扱う場合は注意が必要です。

初期投資と運用コスト

VDIは構築に一定のコストがかかるため、ROI(投資対効果)を事前に試算することが重要です。

ただし長期的には運用コストの削減が見込まれます。

まとめ

仮想デスクトップは、ユーザーの作業領域を論理的に拡張し、作業効率を向上させる便利な機能です。

一方、VDI(デスクトップ仮想化)は、セキュリティ性・管理性に優れたITインフラの中核技術として、多くの企業や組織に導入されています。

IT業界において、これらの技術は働き方改革・DX(デジタルトランスフォーメーション)を支える重要なソリューションです。

導入前には目的や用途を明確にし、自社に最適な形で活用することが成功のカギとなります。