公開鍵暗号(public key cryptosystem)は、現代のITセキュリティに欠かせない非対称鍵暗号方式の代表格です。

データの暗号化と復号を異なる鍵で行うこの方式は、情報通信・インターネット取引・本人認証など、広範な分野で活用されています。

本記事では、公開鍵暗号の仕組み・数学的背景・セキュリティ技術との関係性について、専門的な観点から詳しく解説します。

公開鍵暗号の基礎知識

公開鍵暗号とは?

公開鍵暗号は、暗号化に使用する鍵(公開鍵)と、復号に使用する鍵(秘密鍵)を別に持つ非対称暗号方式です。

この構造により、鍵を安全にやり取りする問題が大幅に軽減され、セキュリティが向上します。

-

公開鍵は誰でも入手可能

-

秘密鍵は本人だけが保持

-

公開鍵から秘密鍵を推測するのは計算上非常に困難

この原理は、1976年にDiffie-Hellman鍵交換として提唱され、1977年にRSA暗号として初めて実用化されました。

公開鍵暗号の仕組みと特徴

暗号と復号のプロセス

-

受信者は自分の公開鍵を送信者に渡す

-

送信者はそれを使ってメッセージを暗号化

-

受信者だけが、自分の秘密鍵でメッセージを復号化

このように、機密性の高い通信が可能になります。

例:送金アプリでの使用

銀行の送金アプリでは、ユーザーの公開鍵を用いて送金データを暗号化し、サーバー側でのみ復号できる仕組みになっています。

これにより、第三者による盗聴リスクを防げます。

秘密鍵解読の困難性

RSA暗号では、巨大な素数の積を用いて鍵が生成されます。

これは「素因数分解の困難性」という数学的前提に依存しており、現代の計算機では現実的に解読不可能とされています。

その他の数学的根拠:

-

ElGamal暗号・Diffie-Hellman鍵交換:離散対数問題

-

楕円曲線暗号(ECC):楕円曲線上の離散対数問題

公開鍵暗号の利点と課題

メリット

-

鍵の配布が安全:通信相手に公開鍵を渡すだけで済む

-

中間者攻撃のリスクが低下

-

ハイブリッド暗号方式との併用で高効率

デメリット

-

処理が複雑で重い

-

暗号強度を確保するには高い計算コストが必要

-

モバイルやIoTデバイスでは性能が課題となることも

公開鍵暗号の応用分野

デジタル署名と真正性の検証

デジタル署名(Digital Signature)とは、メッセージの真正性を保証する技術で、秘密鍵で署名し、公開鍵で検証する仕組みです。

使用例:

-

ソフトウェアの配布元確認

-

契約書の電子署名

-

電子政府のオンライン手続き

受信者は公開鍵で検証を行い、改ざんの有無や送信者の信頼性を判断できます。

PKI(公開鍵基盤)と証明書

PKI(Public Key Infrastructure)は、公開鍵の信頼性を確保するための枠組みで、以下の要素で構成されます:

-

公開鍵証明書(Digital Certificate)

-

認証局(CA):証明書の発行・署名を行う

-

ルート証明書:Webブラウザなどに事前搭載されている

PKIにより、信頼性のある公開鍵交換がインターネット上で可能になります。

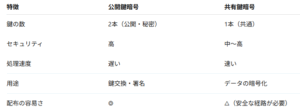

公開鍵暗号と共有鍵暗号の違い

ハイブリッド方式の活用

実際のシステムでは、両者を組み合わせたハイブリッド暗号方式が主流です。

-

公開鍵暗号:鍵の配送

-

共有鍵暗号:通信データの暗号化

例:TLS(HTTPS通信)では、公開鍵暗号でセッション鍵を交換し、その後の通信は共有鍵で行われます。

まとめ

公開鍵暗号(public key cryptosystem)は、ITセキュリティの中核技術であり、次のような特徴を持っています:

-

非対称な暗号化で安全な通信を実現

-

デジタル署名やPKIによる真正性保証が可能

-

共有鍵暗号とのハイブリッド運用で高効率を実現

近年では、量子耐性暗号への移行や、ブロックチェーン技術との連携も注目されています。

エンジニアやセキュリティ担当者にとって、公開鍵暗号は必須知識であり、今後も進化を続ける重要な分野です。