**2次キャッシュ(second level cache)**は、CPUの性能を左右する重要な構成要素であり、L1キャッシュ(一次キャッシュ)とメインメモリの中間に位置する記憶領域です。

この記事では、2次キャッシュの基本概念から、構造・仕組み・メリットや最新CPUへの応用まで、ITエンジニアや学生向けにわかりやすく解説します。

「CPUが速い」とは何か?その裏にはキャッシュ階層構造が大きく関わっていることを知っていますか?キャッシュの知識は高性能コンピューティング(HPC)や組み込み開発、ソフトウェア最適化にも直結する重要な分野です。

2次キャッシュの基本構造と役割

2次キャッシュとは?

2次キャッシュ(L2キャッシュ)とは、CPU内部またはCPUパッケージ内に実装されるキャッシュメモリの一種で、1次キャッシュ(L1キャッシュ)に収まりきらないデータを一時保存するためのメモリです。

-

読み書き速度:L1より遅いが、メインメモリよりは高速

-

容量:L1より大きく、一般的に数百KB〜数MB

-

配置:CPUコアごとに専用、または複数コアで共有する方式あり

なぜ必要なのか?

CPUはクロックサイクル単位で動作しているため、遅いメインメモリにアクセスする回数を減らすことでパフォーマンスが飛躍的に向上します。

L2キャッシュはそのための中間バッファとして、非常に重要な働きを担っています。

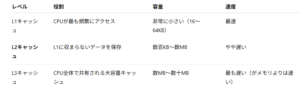

キャッシュ階層構造の理解:L1、L2、L3の違い

キャッシュ階層の3レベル

例:Intel Core i7のキャッシュ構成

-

L1:64KB(32KB命令/32KBデータ)

-

L2:256KB(各コア専用)

-

L3:16MB(全コア共有)

このように、キャッシュ階層を通じてデータの取得効率を段階的に最適化しているのです。

2次キャッシュの技術的詳細と実装方式

共有型 vs 専用型(Private vs Shared)

-

専用型(Private L2):各CPUコアに独立して割り当てられる。スレッド間干渉が少なく、リアルタイム処理に強い。

-

共有型(Shared L2):複数コアで共有。リソース効率が良いが、競合による性能低下のリスクも。

ライトスルー vs ライトバック方式

-

ライトスルー(write-through):書き込み時に同時にメモリにも反映。データ整合性が高い。

-

ライトバック(write-back):変更をキャッシュ内に一時保持し、後からメモリへ反映。

-

高速だが整合性管理が必要。

キャッシュミスとヒット率の関係

キャッシュは「ヒットすれば高速、ミスすれば遅延」という特性を持ちます。

L2キャッシュはそのミスをカバーするための第2防衛ラインとも言えます。

応用と実例:なぜ2次キャッシュが重要なのか?

アプリケーション例

-

ゲームエンジンや3Dレンダリング:リアルタイム処理でL2の性能が顕著に影響

-

コンパイラやIDE:ソースコードのビルド時間短縮に寄与

-

機械学習:モデルの推論処理中にキャッシュ効率が精度と速度に影響

エンジニアが注目すべき理由

-

組み込み系開発では、キャッシュの使用可否をマニュアルで制御

-

OS開発やカーネルチューニングでは、キャッシュ階層を考慮してメモリ管理を行う

-

**性能分析(プロファイリング)**では、L2キャッシュミスの割合がボトルネック原因に直結

まとめ

2次キャッシュ(L2キャッシュ)は、CPUの性能最適化に欠かせない重要なメモリ階層です。

1次キャッシュでは足りないデータを保持し、メインメモリへのアクセスを減らすことで、処理速度の向上と電力効率の改善を実現しています。

-

キーワード:「2次キャッシュ」「L2キャッシュ」「セカンダリキャッシュ」

-

L1・L2・L3の違いを把握しておくことは、ハードウェア選定やパフォーマンス最適化に役立つ

-

ソフトウェア開発・システム構築・研究用途でも知識が活きる分野

今後、マルチコア化やAI向けアーキテクチャが進む中で、キャッシュ階層構造の理解はますます重要になってきます。