プログラミングやCPU設計に関わる場面でよく耳にするニーモニック(mnemonic)。

これは、機械語の命令に対応する英数字の簡略記号であり、アセンブリ言語の基礎を構成する重要な概念です。

本記事では、ニーモニックの役割や使用方法、CPUアーキテクチャとの関係性、具体例や実用的な活用シーンまで、ITエンジニア視点で詳しく解説します。

ニーモニックとは何か?

H2: ニーモニックの定義と目的

**ニーモニック(mnemonic)**とは、マイクロプロセッサ(CPU)が理解する機械語命令(オペコード)に対応する、人間にわかりやすいアルファベット表記のことです。

-

目的:人間が読解・記述しやすくすること

-

使用分野:アセンブリ言語でのプログラミング

-

例:

mov,add,jmp,cmpなど

機械語との対応関係

コンピュータは「01001011」といった**バイナリの命令コード(オペコード)**を実行しますが、これをそのまま使うのは人間にとって非常に煩雑です。

そこで、各命令にニーモニックを割り当てることで可読性を向上し、アセンブリ言語としてプログラムを書くことが可能になります。

H2: アセンブリ言語におけるニーモニックの具体例

H3: Intel 8086プロセッサの場合

H2: ニーモニックの用途と応用例

H3: 組込み開発やファームウェア開発での活用

-

マイコン(例:ARM Cortex-Mシリーズ)やFPGAのプログラム制御

-

デバイスドライバの低レベル実装

H3: セキュリティ・逆アセンブル分析

-

バイナリ解析で機械語をアセンブリに逆変換(逆アセンブル)

-

脆弱性診断やマルウェア解析において重要な役割

H3: 教育分野でのコンピュータアーキテクチャの学習

-

CPUの命令実行サイクルを理解するための教材

-

命令セットアーキテクチャ(ISA)を学ぶ基礎

H2: ニーモニックを使ったプログラム例

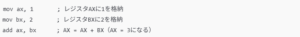

以下は、8086アーキテクチャを想定した簡単なアセンブリ言語の例です:

このように、ニーモニックにより直感的に命令内容を把握することができます。

H2: ニーモニックに関する注意点

H3: プロセッサごとの命令セットが異なる

-

Intel x86系とARM系では命令の種類や構文が異なる

-

同じ動作でも異なるニーモニックが使われる

H3: 高級言語との違い

アセンブリ言語とニーモニックはCやPythonのような高級言語よりも低レベルであるため、次のような点で異なります:

-

可読性は低め(ニーモニックがあっても複雑)

-

構文の柔軟性がない

-

処理の抽象化が少ない

まとめ

**ニーモニック(mnemonic)**は、機械語命令に対応する人間向けの識別子であり、アセンブリ言語の基盤をなす概念です。

-

CPUアーキテクチャに密接に関連

-

命令内容を短く簡潔に表現

-

組込み開発・セキュリティ分析・教育現場で活躍

ITエンジニアとしてハードウェア寄りの理解や最適化が求められる場面では、ニーモニックとアセンブリの理解が欠かせない知識となります。