**ストレージ(storage)は、IT業界で欠かせない基礎知識のひとつです。データの保存や運搬に使われる外部記憶装置(補助記憶装置/2次記憶装置)**は、システム構築・設計において重要な役割を担います。

本記事では、ストレージの基本構造や分類、代表的なデバイスごとの特徴を詳しく解説します。

ITエンジニアやインフラ設計者にとって不可欠なこの知識を、ぜひ押さえておきましょう。

ストレージとは何か?

ストレージの定義

ストレージとは、コンピュータにおけるデータを永続的に保存するための装置を指します。

主に以下のような装置が含まれます:

-

ハードディスクドライブ(HDD)

-

ソリッドステートドライブ(SSD)

-

USBメモリ/SDカード

-

光学ディスク(CD/DVD/Blu-ray)

-

磁気テープ

これらは、**電源を切ってもデータを保持する「不揮発性メモリ」**であるという特徴があります。

主記憶装置との違い

ストレージは、主記憶装置(メインメモリ)とは明確に区別されます。

主記憶装置は一時的なデータ処理に用いられる揮発性メモリであり、電源を落とすとデータは消えてしまいます。一方、ストレージは、プログラムやファイルを長期的に保存し、必要なときに呼び出して使用されます。

ストレージの種類とその記録原理

磁気記録方式のストレージ

磁気記録方式は、記録メディアの表面にある磁性体の磁化状態を変化させることでデータを記録します。

代表的なものには以下があります:

-

ハードディスクドライブ(HDD):現在でもPCの内蔵ストレージとして広く使用されています。

-

大容量・低コストという特徴があります。

-

磁気テープ:リールに巻かれたテープにデータを記録。

-

アクセス速度は遅いが、1GBあたりのコストが非常に安く、長期保存に最適なため、バックアップやアーカイブ用途に企業や官公庁で重宝されています。

実用例

企業のデータセンターでは、コールドデータ(アクセス頻度が低いデータ)の保存に磁気テープが選ばれることが多いです。

光学記録方式のストレージ

この方式では、レーザー光を使ってディスクの表面にデータを記録/読み取りします。

代表的なデバイス:

-

CD/DVD/Blu-ray Disc

-

読み出し専用(ROM)だけでなく、書き込み可能な「追記型」「書き換え型」も存在。

活用シーン

ソフトウェアの配布や、家庭用の録画メディア、データの一時的なバックアップに利用されます。

フラッシュメモリ方式のストレージ

半導体技術を利用したストレージで、電源を切ってもデータが保持されます(不揮発性)。

高速かつ省電力で、最近の主流です。

-

SSD(Solid State Drive):HDDに代わる内蔵ストレージとして普及。

-

USBメモリ/メモリーカード:データの持ち運びに便利。

特徴

-

高速な読み書き性能

-

衝撃に強く、可動部品がないため故障が少ない

-

消費電力が低く、省エネ

応用例

-

ノートPC、スマートフォン、タブレット端末の内部ストレージ

-

サーバーにおける高速キャッシュ用ストレージ

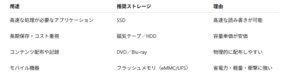

ストレージ選定のポイント

用途に応じた選び方

ストレージのパフォーマンス指標

-

容量(GB/TB)

-

転送速度(MB/s)

-

アクセス速度(ms)

-

耐久性(書き換え可能回数)

まとめ

ストレージは、ITシステムの根幹を支える不可欠な存在です。

磁気記録・光学記録・フラッシュメモリといった方式ごとの違いを理解し、適切に選定・運用することは、エンジニアの基本スキルとも言えます。

今後ますますデータ量が増大する中で、高効率・高信頼性なストレージ戦略が業務の成否を分ける重要な要素になるでしょう。