ネットワークの仮想化とセグメント化を支える技術のひとつに「VLAN(Virtual LAN)」があります。

しかし、より広域で複雑なネットワーク構成に対応するためには、単一のVLANタグでは限界があります。

そこで登場するのが「QinQ(IEEE 802.1ad)」です。

これは、Ethernetフレームに2つのVLANタグを重ねて設定できる技術であり、大規模ネットワーク環境、特に通信事業者レベルでの利用が進んでいます。

本記事では、QinQの仕組み、IEEE 802.1Qとの違い、実際の活用シナリオ、セキュリティ上の注意点まで、ITインフラ担当者に向けてわかりやすく解説します。

QinQとは何か?

QinQの基本定義

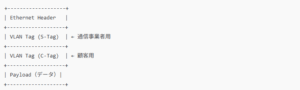

QinQ(キューインキュー)**とは、「IEEE 802.1ad」として標準化された拡張VLAN技術で、1つのEthernetフレームに2つのVLANタグを付与することで、VLANを多層的に構築できるようにします。

別名:

-

二重タギング(Double Tagging)

-

Q-in-Q

-

IEEE 802.1Qトンネリング

IEEE 802.1Qとの違い

IEEE 802.1Qでは、VLANタグは1つしか付与できず、タグ数にも4096個(12bit)の制限があります。

一方、QinQはこの制限を突破する手段として、1つのフレームに2つの異なるVLANタグを挿入します。

-

内側のタグ:Customer VLAN(C-Tag)

-

外側のタグ:Service VLAN(S-Tag)

この構造により、通信事業者ネットワークと顧客ネットワークを論理的に分離かつ統合的に運用できます。

QinQの仕組み

タグのネスト構造

QinQの本質は、**VLANタグの入れ子構造(ネスト構造)**にあります。

-

S-Tagは通信事業者が管理

-

C-Tagは顧客ネットワークが自由に使用可能

これにより、複数の顧客が同じVLAN番号を内部で使っていても衝突を避けることができます。

トンネリングとしての利用

QinQは「VLAN over VLAN」として、顧客のVLANをトンネリングする技術とも捉えられます。

通信事業者のネットワークではS-Tagのみを見て転送し、顧客ネットワーク内ではC-Tagが用いられます。

QinQの導入メリット

1. 拡張性の向上

単一タグのVLANでは4096 VLAN IDの制限がありますが、QinQではS-TagとC-Tagの組み合わせにより、理論上1677万通り以上のIDが実現可能となります。

2. 顧客VLANの透過性

通信事業者が顧客のVLAN構成に干渉することなく、そのまま透過的に転送できるため、マルチテナント環境にも最適です。

3. 運用の柔軟性

複数拠点を持つ企業においても、通信事業者のQinQ機能を活用することで、本社と支社を同一VLANとして扱うことが可能になります。

QinQの活用事例と実装環境

実際の活用シーン

-

ISPや通信キャリアのWAN接続

-

大規模データセンター間のVLANトンネリング

-

クラウド環境における顧客分離

実装可能なスイッチ製品

QinQはL2スイッチ(レイヤ2スイッチ)の中でも、中〜上位モデルに搭載されている機能です。

特に、以下のようなスイッチが対応しています:

-

Cisco Catalystシリーズ

-

Juniper EXシリーズ

-

HPE Arubaスイッチ

-

ネットギアのスマートスイッチ(上位機)

QinQのセキュリティと注意点

セキュリティリスク

-

不正なタグの挿入(Tag Insertion Attack)

-

VLANホッピングによるセグメントの突破

-

ネットワーク設計ミスによるブロードキャストストーム

対策方法

-

スイッチでのポートごとのQinQ許可制御

-

S-TagとC-Tagのフィルタリング設定

-

BPDUガードやストームコントロールの活用

まとめ

QinQ(IEEE 802.1ad)は、VLAN技術の限界を超えて、より大規模で複雑なネットワーク構成を実現する重要技術です。

-

VLANを2層に分けて多段階の論理分離が可能

-

通信事業者と顧客のネットワークを分離運用できる

-

セキュリティと構成管理に注意が必要

大規模ネットワークの構築やクラウドベースの環境整備に携わる技術者にとって、QinQは必須の知識です。

導入検討の際は、運用の柔軟性と同時に、リスク管理と設計の慎重なプランニングも重要です。