NAS(Network-Attached Storage)は、現代のデータ管理やバックアップに欠かせない存在です。

本記事では、NASの基本的な仕組みから、企業・家庭での活用例、DASとの違い、導入時の注意点まで詳しく解説します。

ネットワーク経由で使えるストレージを探している方や、NASの導入を検討しているIT担当者の方に向けて、実用的な知識を提供します。

NASとは?ネットワーク越しに使えるストレージの基本

NASの定義と仕組み

NAS(Network-Attached Storage)とは、LAN(ローカルエリアネットワーク)に直接接続できる外部記憶装置です。

簡単に言えば、ネットワーク経由で複数のコンピュータからアクセスできるファイルサーバのような役割を果たします。

構成要素としては以下の通りです:

-

ハードディスクやSSDなどの記憶装置

-

ネットワークインターフェース

-

軽量なOS(Linuxベースが主流)

-

Webブラウザから操作可能な管理ソフトウェア

これらが一体となった専用ハードウェアによって、低コストでの導入と運用が可能となっています。

NASの主な用途と実用例

家庭での利用例

-

写真・動画・音楽の一元管理

スマートフォンやデジカメで撮影したデータをNASに保存し、家族全員がアクセス可能に。 -

テレビ録画の保存先としての活用

Blu-rayレコーダーやHDDレコーダーと連携し、録画データの保存・再生に利用されるケースが増えています。

企業での利用例

-

部署間でのファイル共有

NASを社内ファイルサーバとして利用すれば、部門間のデータ共有がスムーズに。 -

バックアップとアーカイブの自動化

スケジュール機能を使って、定期的なデータバックアップを自動で行うことができます。

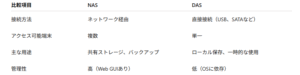

DASとの違いとは?

DAS(Direct-Attached Storage)とは

DASは、PCやサーバに直接接続されたストレージ装置(USB接続のHDDや内蔵SSDなど)です。

ネットワークを介さず、1台のコンピュータでのみ利用可能なのが特徴です。

このように、共有性と拡張性を重視する場合はNAS、速度と単独使用を重視するならDASが適しています。

高機能なNASの特徴と選び方のポイント

RAID機能と冗長性

ビジネス用途では、RAID(Redundant Array of Independent Disks)機能を備えたNASが推奨されます。

これにより、ディスク障害時のデータ保全性が確保されます。

-

RAID1:ミラーリング(同じデータを2台のHDDに保存)

-

RAID5:複数ディスクによる分散パリティ保存

-

ホットスワップ対応:稼働中のディスク交換が可能

対応プロトコルとOS互換性

NAS製品の多くは以下の通信プロトコルに対応しており、Windows・macOS・Linuxいずれの環境でも利用可能です。

-

SMB/CIFS(Windowsネットワーク共有)

-

NFS(Linux/Unix向け)

-

AFP(Apple Filing Protocol:macOS)

導入前に知っておくべき注意点

セキュリティ設定

インターネットに接続されたNASは、外部からの不正アクセスのリスクがあります。

初期設定後は、以下の対策が必須です。

-

管理パスワードの強化

-

ファームウェアの定期的な更新

-

ファイアウォール・ポート制限設定

容量と将来の拡張性

-

予想されるデータ容量の2倍以上を目安にしておくと、将来的なストレージ不足を防げます。

-

HDDの交換や増設が容易なモデルを選ぶと運用がスムーズです。

まとめ

NAS(Network-Attached Storage)は、企業や家庭におけるデータ共有・保存・バックアップの効率化を支える重要なITインフラです。

特に以下の点がポイントです:

-

ネットワーク経由で複数デバイスから同時アクセス可能

-

ファイルサーバ代替としての活用が可能

-

RAID対応NASならデータ保護性能も向上

-

DASとは用途・構造が異なるため、目的に応じた選定が重要

適切なNASを選ぶことで、セキュアかつ効率的なデータ管理環境を構築することができます。

これからNASの導入を検討している方は、この記事の内容を参考にして、自社や家庭に合ったストレージ環境を整えてください。

さらに参考してください:

NAP(ネットワークアクセス保護)とは?Windowsセキュリティ機能でネットワークを守る