ネットワーク機器の性能を評価するうえで、スイッチング容量(Switching Capacity)は極めて重要な指標です。

ポートの数や速度だけでは不十分で、内部のデータ転送能力がネットワーク全体のパフォーマンスを大きく左右します。

この記事では、スイッチング容量の定義、測定単位、設計上の注意点から、実際の製品選定における活用方法まで、ITインフラに携わるエンジニア向けに詳しく解説します。

スイッチング容量とは何か?

スイッチング容量の基本定義

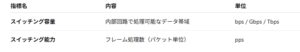

スイッチング容量とは、ネットワークスイッチ内部でポート間を接続するための通信帯域の合計値を指します。

単位は一般的に bps(bit per second) で表され、GbpsやTbpsといった単位が用いられます。

この数値は、スイッチが一秒間に内部でどれだけのデータを処理・転送できるかを示し、スイッチの処理効率と実行性能に直接影響します。

スイッチング容量とネットワーク性能の関係

各ポートの速度が速くても性能は保証されない?

たとえば、Gigabit Ethernetに対応した16ポートのスイッチがあるとします。

この場合、各ポートが同時に送受信(フルデュプレックス)を行うと、1ポートあたり2Gbps(1Gbps×送受)が必要です。

-

16ポート × 2Gbps = 32Gbps

このように、全ポートが同時最大速度で通信できるためには、32Gbps以上のスイッチング容量が必要になります。

これを満たしていないと、内部回路がボトルネックになり、実効速度が低下する可能性があります。

ノンブロッキングとは?

スイッチング容量が理論値に見合う通信帯域を内部に確保している場合、どのポート同士でも速度低下せずに通信できます。

これをノンブロッキング(Non-blocking)と呼び、業務用スイッチ選定では重要な仕様のひとつです。

スイッチング容量とスイッチング能力の違い

スイッチには「容量」以外にも、スイッチング能力という指標があります。

これは、スイッチが1秒間に処理できるフレーム数やパケット数を示すもので、単位はpps(packet per second)です。

スイッチング容量が高くても、スイッチング能力が低ければパケット処理が追いつかず遅延が発生する場合があります。

両者をバランスよく確認することが、最適なネットワーク設計には不可欠です。

バックプレーン帯域幅とスイッチングファブリック

バックプレーン帯域幅(Backplane Bandwidth)

「バックプレーン帯域幅」は、スイッチやルータ内部の通信回路(バス)全体で処理可能な帯域を表す言葉で、スイッチング容量とほぼ同義に使われることがあります。

特にハイエンドの機器では、複数のスイッチングチップをバックプレーンで接続して処理を分散する設計も存在します。

スイッチングファブリック(Switching Fabric)

より大規模なネットワークでは、スイッチングファブリックという構造が使われます。

これは、複数の内部バスやクロスバーアーキテクチャにより、各ポート間で同時多重通信を実現する構造です。

スイッチング容量の拡張性を担保し、ノンブロッキング性能を確保するために重要な仕組みです。

スイッチ選定時のチェックポイント

スイッチを選定する際、以下のポイントをチェックすることで最適なネットワークパフォーマンスが得られます:

1. 実ポート数 × 通信速度 × 2(送受)でスイッチング容量を見積もる

例:24ポート×1Gbps×2=48Gbps

2. 製品仕様書にある「スイッチング容量」「スイッチング能力(pps)」を確認

3. ノンブロッキングアーキテクチャかどうかを確認

4. バックプレーンやファブリック構成にも注目(特に企業向けスイッチ)

まとめ

スイッチング容量は、ネットワークスイッチが持つデータ転送能力を示す重要な指標であり、ポート数や通信速度だけでは判断できない真の性能差を明らかにします。

この記事では以下の点を詳しく解説しました:

-

スイッチング容量の定義と単位(bps, Gbpsなど)

-

ノンブロッキング設計の重要性

-

スイッチング能力(pps)との違い

-

バックプレーン帯域やファブリック構成

スイッチ選定においては、容量と能力の両面から性能を見極めることが非常に重要です。

ネットワークの安定性や高速性を確保するためにも、スイッチング容量というキーワードを意識した設計・選定を行いましょう。