日々の業務や大量のデータを扱う中で、「どれを優先して対応すべきか?」という課題に直面したことはありませんか?

ABC分析(ABC analysis) は、そうした優先順位付けに役立つデータ分析手法です。

限られたリソースを最大限に活かすために、どの項目に集中すべきかを明確にするこの手法は、在庫管理・顧客分析・バグトリアージなど、IT・ビジネスの幅広い現場で活用されています。

本記事では、ABC分析の仕組み、活用方法、IT分野における具体例を交えながら、わかりやすく解説します。

ABC分析とは何か?

ABC分析の基本定義

ABC分析とは、要素を構成比が大きい順に並べて、A・B・Cの3グループに分類する手法です。

これは「パレートの法則(80:20ルール)」に基づいた優先順位の可視化を目的とした分析であり、重要な少数(A)と重要度の低い多数(C)を切り分け、戦略的な意思決定を可能にします。

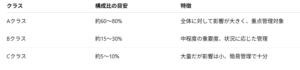

分類の基本構造

この分類は絶対的なルールではなく、業種・目的によって柔軟に設定されます。

ABC分析のステップとロジック

ステップ1 – 対象データの収集と整理

対象となるデータは、売上、在庫、アクセス数、バグ数などさまざまです。

例えば:

-

ECサイトの商品売上額

-

クラウドサービスの機能別利用回数

-

サポートデスクへの問い合わせ件数

ステップ2 – 数値の降順に並べる

データを数値の大きい順に並び替えます。

これにより、「どの項目が全体に大きく貢献しているか」が明確になります。

ステップ3 – 構成比と累積比を計算する

各項目の構成比(全体に対する割合)と、その累積値を算出します。

たとえば:

-

商品A:売上2,000円(20%)

-

商品B:売上1,500円(15%)

-

累積比:商品A+Bで35%

ステップ4 – A・B・Cに分類する

累積構成比に基づき、項目をA・B・Cに分類します。

例:

-

累積構成比60%まで → Aクラス

-

60〜90% → Bクラス

-

残りの10% → Cクラス

ABC分析の活用シーンとITでの応用例

在庫管理・購買管理

IT企業のハードウェア運用部門では、部品や消耗品の在庫にABC分析が有効です。

例:プリンタのトナー(A)、LANケーブル(B)、ネジ・ボルト類(C)

-

A:定期チェックと自動発注

-

B:在庫に応じた発注判断

-

C:最低限の在庫確保

バグ・障害の優先順位付け(ソフトウェア開発)

-

Aクラス:クリティカルバグ、クラッシュ、セキュリティ脆弱性 → 最優先で修正

-

Bクラス:中程度の機能不具合 → 次回リリースで対応

-

Cクラス:UIのズレ、マイナーな表示ミス → 後回しや保留

顧客分析・マーケティング

-

Aクラス顧客:上位20%の優良顧客 → 特別キャンペーンや優先サポート

-

Bクラス顧客:リピーター → 継続促進施策

-

Cクラス顧客:一度きりの利用者 → メールマーケティングやターゲット調査に活用

Webアクセス・コンテンツ分析

自社Webサイトのアクセスログをもとに、人気ページ(PV上位)をABC分類すると:

-

Aページ:売上に直結、SEO強化対象

-

Bページ:補完コンテンツ、改善候補

-

Cページ:更新停止または統合候補

ABC分析のメリットと注意点

メリット

-

リソースの最適配分が可能

-

データに基づいた客観的な意思決定

-

シンプルな手法で即実行可能

注意点

-

定性的な判断が必要な場面では過度な数値依存に注意

-

分類基準が曖昧だと誤った戦略につながる

-

定期的に再分析が必要(市場や環境の変化に対応)

まとめ

ABC分析(ABC analysis)は、複雑な情報をシンプルに整理し、重要項目に集中するための強力なフレームワークです。

IT業界では特に、次のような分野で有効に活用できます:

-

バグ修正や開発リソース配分

-

コンテンツ最適化やUX改善

-

顧客・アクセス・売上データの優先度分析

「全てに平等に手をかける」のではなく、「価値の高い少数に集中する」ことが、成果を最大化する鍵です。

データに基づいた合理的な意思決定を行うためにも、ABC分析を積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか?