近年、企業のデータ量は飛躍的に増加しており、それに伴ってストレージ選定の重要性も高まっています。

そこで注目されているのが、ニアライン(nearline)ストレージです。

ニアラインは、「オンライン」と「オフライン」の中間に位置づけられるIT用語で、特にストレージ運用におけるコストと応答性のバランスを重視した構成として注目されています。

本記事では、ITインフラやデータ管理に関わる方々に向けて、ニアラインの基本概念から実運用への応用例までを詳しく解説します。

ニアラインとは?

H2: ニアライン(nearline)の定義

ニアラインとは、**オンライン(常時稼働)とオフライン(都度接続)**の中間に位置するシステム・装置の運用形態を指します。

「near-online(ニアオンライン)」を略した表現であり、主にストレージ領域で使われることが多い用語です。

この形態は、常に接続された状態で待機しており、すぐに使用できるものの、オンラインほど高性能ではなく、その分コストが抑えられるという特徴を持ちます。

H2: ストレージ分野における分類と位置づけ

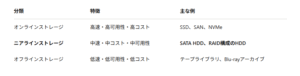

以下は一般的なストレージの分類です:

この中でニアラインストレージは、例えばアクセス頻度は低いが定期的に読み書きされる業務ログや、中長期的に保管が必要なファイル群に対して最適なソリューションです。

ニアラインの主な用途と活用シーン

H2: バックアップおよびアーカイブ用途に最適

ニアラインディスクは、次のようなシナリオで効果を発揮します:

-

バックアップデータの保存先:毎日生成される業務バックアップなど、高速アクセスは不要だが信頼性が求められるケース

-

ログデータや監査証跡の保管:一定期間の保持義務があるログ類はニアラインへ退避

-

分析データの中間保存:データウェアハウスの中間層ストレージとしても有効

H2: コストパフォーマンスの高さ

ニアラインは、次のような理由から多くの企業に採用されています:

-

1GBあたりの単価がSSDより圧倒的に安価

-

オンラインストレージほどの冗長構成が不要

-

保守・運用の負荷が少なく、エンタープライズ用途にも適応

例として、クラウドストレージベンダーもこの考え方を取り入れており、AWSのGlacierやGoogle CloudのColdlineなどもニアライン型に近いアプローチといえます。

ニアラインの導入時に注意すべきポイント

H2: SLA要件との整合性

ニアラインは「そこそこの速さと可用性」が特徴ですが、高頻度アクセスやリアルタイム性が求められるアプリケーションには適していません。

そのため、導入時は以下を確認しましょう:

-

アクセス頻度

-

応答時間の許容範囲

-

データの耐久性・復旧時間要件(RTO/RPO)

H2: オンライン・オフラインとの適切な住み分け

ストレージ全体を1つのレイヤーで構築しようとすると非効率になるため、**データのライフサイクルに応じた多層構造(ティアードストレージ)**の導入が推奨されます。

まとめ

ニアライン(nearline)ストレージは、コストを抑えつつ、ある程度のパフォーマンスと可用性を確保したい場合に最適な選択肢です。

オンラインストレージとオフラインストレージの中間に位置するこの方式は、データ量が膨大になっている現代において、柔軟なストレージ戦略の中核として活用されています。

ITインフラ担当者やシステムアーキテクトの方は、業務要件に応じて、ニアラインの特性を活かしたストレージ構成を検討してみてはいかがでしょうか。