**ニアショア開発(nearshore development)**は、近年IT業界を中心に注目を集めている開発手法の一つです。

これは、ソフトウェアやシステム開発業務を、地理的に比較的近い地域にある外部企業や拠点に委託することで、コスト削減と高いコミュニケーション効率を同時に実現できる手法です。

本記事では、オフショア開発との違いやニアショア開発のメリット・活用シーンについて、IT専門の観点から詳しく解説します。

ニアショア開発とは何か?

H2: ニアショア開発の定義と基本概念

ニアショア開発とは、システム開発やアプリケーション開発などを、委託元と地理的に近い場所(国内の地方都市や隣接国など)にある企業や拠点にアウトソースすることを指します。

例えば、東京の企業が九州や北海道の開発会社に業務を委託する場合や、日本国内から東アジアの企業に委託するケースが該当します。

これは、**オフショア開発(海外の遠隔地への委託)**の対義的な概念であり、特に日本国内における地方活性化や雇用促進の観点からも注目されています。

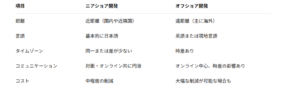

H2: ニアショアとオフショアの違い

ニアショア開発のメリットとIT業界での活用

H2: コミュニケーションのしやすさ

ニアショア開発最大の利点は、スムーズなコミュニケーションです。

国内や近隣地域に委託するため、以下のようなメリットがあります:

-

同じ言語(日本語)でのやりとりが可能

-

タイムゾーンの違いがほとんどなく、リアルタイムな対応がしやすい

-

必要に応じて現地訪問や出張が容易

これにより、プロジェクトの認識齟齬やトラブルのリスクを大幅に減らすことができます。

H2: コスト最適化と人材活用

ニアショア開発は、首都圏や都市部よりも人件費の安い地域へ業務を委託するため、コスト削減が可能です。

-

東京や大阪などに比べて、地方の開発費用は20〜30%安いこともあります。

-

地方には優秀なエンジニアが多数おり、都市部のリソース不足を補うことが可能です。

H2: セキュリティとコンプライアンスの強化

オフショアに比べて、国内委託であれば法的な整合性やセキュリティポリシーの運用も容易です。

特に以下の点で安心感があります:

-

個人情報保護法など、日本国内の法制度に準拠可能

-

為替リスクや国際的な規制の影響を受けにくい

ニアショア開発の活用例と導入ポイント

H2: 代表的な活用シーン

-

Webシステムやモバイルアプリの受託開発

-

IT保守・運用業務(インフラ・サーバー監視など)

-

テスト工程やQA業務のアウトソース

-

自治体や地方企業との共同プロジェクト

特に中小企業にとっては、高品質で柔軟性の高い外注先としてニアショア拠点は非常に有効です。

H2: 導入時の注意点

導入時には以下のポイントを意識することで、より効果的なニアショア開発が可能になります:

-

委託先企業の技術力や開発実績を事前に確認する

-

コミュニケーション手段(Slack、Zoomなど)を整備しておく

-

セキュリティ面(情報漏洩防止措置など)について明文化する

まとめ

ニアショア開発(nearshore development)は、コスト最適化と高い連携効率を両立できる開発手法として、IT業界でますます注目を集めています。

特に、言語・文化・法律の違いによる障壁が少なく、都市部の開発力不足を補完する有効な手段として活用されています。

国内外の競争力を維持・強化したい企業にとって、ニアショア開発は今後ますます重要な選択肢となるでしょう。