近年の業務環境やデジタルライフにおいて、ネットワークストレージ(network storage)はデータ管理の効率と柔軟性を大きく向上させる重要な技術です。

ファイルの共有、バックアップ、リモートアクセスなど、多様なニーズに対応可能なストレージ方式として、企業から個人まで幅広く利用されています。

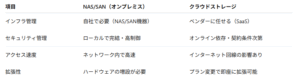

本記事では、NAS・SAN・クラウド型ストレージの違いや、それぞれのメリット・デメリット、活用事例についてITの専門視点から詳しく解説します。

ネットワークストレージとは?

ネットワークストレージとは、ストレージ(外部記憶装置)をコンピュータネットワーク経由で接続し、複数の端末から共有・利用できるようにするデータ保存システムです。

従来のストレージはUSBやSATAケーブルなどで1台のコンピュータに直接接続するのが一般的でしたが、ネットワークストレージではLANやWi-Fiなどのネットワーク上にストレージを配置し、複数のユーザーやデバイスから同時アクセスが可能となります。

ネットワークストレージの代表的な種類

1. NAS(Network Attached Storage)

NASは、一般的なイーサネットネットワーク(LAN)に直接接続されるストレージ装置で、ファイルサーバとして動作します。

主な特徴:

-

専用ソフト不要、Webブラウザやエクスプローラで簡単アクセス

-

SMB/NFSなど標準プロトコルでの共有

-

RAIDやスケジューラー、バックアップ機能を搭載した製品も多数

-

SOHOや中小企業、家庭用ネットワークに最適

使用例:

-

オフィスの共有フォルダとして利用

-

自宅で写真や動画の保存・配信

-

NAS上のタイムマシンバックアップ(Mac)

2. SAN(Storage Area Network)

SANは、Fibre ChannelやiSCSIといった高速プロトコルを使って構成されるストレージ専用ネットワークです。

主な特徴:

-

ブロックレベルでのデータ転送が可能(まるでローカルHDDのように動作)

-

高速・高信頼性・高可用性

-

主に大規模システムや仮想化環境、データベースサーバで使用

使用例:

-

大規模なデータセンター

-

ミッションクリティカルなERPシステム

-

高性能が求められる仮想マシンストレージ

クラウドストレージとの違い

クラウド型ストレージ(Google Drive、Dropbox、OneDriveなど)も「ネットワーク経由でアクセス可能なストレージ」として広義にはネットワークストレージに含まれます。

併用するケースも増加

-

頻繁に利用するデータはNASで管理

-

長期保存や外部共有はクラウドにバックアップ

ネットワークストレージ導入のメリット

-

複数端末でのファイル共有が容易に

-

バックアップの自動化でデータ保護が強化

-

リモートワーク対応:VPNやクラウド連携で在宅勤務でもファイルにアクセス可能

-

セキュリティの一元管理:アクセス制限やログ取得機能

選定ポイントと導入のヒント

こんな場合はNASがおすすめ

-

中小規模の企業や個人事業主

-

ITリソースが限られているが、データ共有やバックアップを効率化したい

こんな場合はSANがおすすめ

-

仮想環境を構築している

-

トラフィック量が多い業務アプリケーションを運用

クラウドとのハイブリッド化も検討を

-

災害対策としてクラウドに二重保存

-

テレワーク時の一時保存領域として併用

まとめ

ネットワークストレージは、ITインフラの信頼性と拡張性を向上させるうえで不可欠な要素です。

NAS・SAN・クラウドといった多様な選択肢から、自社または自身の業務環境に最適な構成を選ぶことが、データ管理の効率化と安全性確保につながります。

とくにNASは導入が容易でコストパフォーマンスも高く、中小企業や個人でも今すぐ取り入れやすい選択肢です。ネットワークを通じたデータ共有・保管を最適化したい方は、ぜひネットワークストレージの導入を検討してみてください。