ネットワークトポロジー(network topology) は、ITインフラの設計において欠かせない基礎知識の一つです。これは、ネットワーク内のノード(PC、サーバー、ルーターなどの機器)がどのように接続され、データがどのように流れるかを示す構造です。

この記事では、ネットワークトポロジーの基本から応用、物理・論理の違い、そして各構成のメリット・デメリットまでを、実例を交えながらわかりやすく解説します。

ネットワークトポロジーの基本

ネットワークトポロジーとは?

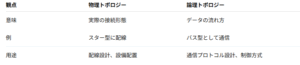

ネットワークトポロジー とは、ネットワークを構成するノード間の接続パターンや構造を指し、主に 物理トポロジー と 論理トポロジー に分類されます。

通信の効率性や安定性に大きく影響するため、適切な設計が求められます。

-

物理トポロジー(Physical Topology):実際の配線や物理的な接続構造

-

論理トポロジー(Logical Topology):信号の流れや論理的な通信パターン

たとえば、物理的にはスター型でも、信号がバスのように一方向に流れる場合は、論理的にはバス型となります。

主要なネットワークトポロジーの種類と特徴

スター型(Star Topology)

スター型は、各ノードが中央のハブやスイッチに接続される構成です。

-

メリット:障害の影響範囲が限定的/保守が簡単

-

デメリット:中央機器の故障で全体に影響

企業ネットワークやオフィスLANで多く採用されている構成です。

バス型(Bus Topology)

バス型は、1本の共有通信路(バス)に複数のノードを接続する方式です。

-

メリット:配線が簡単でコストが低い

-

デメリット:データ衝突のリスクが高く、信頼性が低い

現在はあまり使われていませんが、初期のEthernetで採用されていました。

リング型(Ring Topology)

リング型では、ノードが環状に接続され、データが一方向または双方向に流れます。

-

メリット:信号の順序制御がしやすい

-

デメリット:1箇所の障害が全体に影響する可能性あり

FDDI(光ファイバを使用したネットワーク)などで利用されていました。

メッシュ型(Mesh Topology)

メッシュ型は、各ノードが複数の他ノードと接続される構成です。

-

メリット:高い冗長性/通信経路の自由度が高い

-

デメリット:配線コストが高い/構成が複雑

大規模ネットワークやバックボーンネットワークで使われます。

ツリー型(Tree Topology)

ツリー型は、スター型を階層的に拡張した構成で、上位から下位ノードに枝分かれします。

-

メリット:拡張性が高く管理がしやすい

-

デメリット:上位機器に障害があると下位に影響

企業の大規模LAN構成などで一般的です。

デイジーチェーン型(Daisy Chain)

ノードが直列につながる構成で、主に小規模なデバイス接続(例:IoT機器)などに利用されます。

物理トポロジーと論理トポロジーの違い

物理トポロジーと論理トポロジーは、しばしば混同されますが、設計上明確に区別する必要があります。

たとえば、リピーターハブで接続されたEthernet LANは、物理的にはスター型でも、内部的にはバス型の論理トポロジーとなります。

通信規格とトポロジーの関係

通信規格(例:Ethernet、Token Ring)は特定のトポロジーに基づいて設計されていることが多く、これを無視した接続構成ではネットワーク障害の原因になります。

例:

-

Token Ring:物理的にはスター型だが、論理的にはリング型

-

Ethernet(古典的なもの):バス型論理トポロジーを前提

誤ったトポロジー構成により、信号のループやパケットの衝突が発生し、ネットワーク全体が停止するリスクもあります。

まとめ

ネットワークトポロジーは、ITインフラ設計の基盤であり、効率的かつ安定した通信のためにはトポロジーの理解が不可欠です。

-

トポロジーにはスター型、バス型、リング型、メッシュ型、ツリー型など複数の種類があり、それぞれに利点・欠点があります。

-

物理トポロジーと論理トポロジーを正しく理解し、使用する通信規格に応じた構成を選ぶことが重要です。

-

正しいトポロジー設計は、ネットワークの信頼性と保守性を大きく向上させます。

ネットワーク設計を行う技術者や学習者にとって、トポロジーの理解は必須スキルです。