ハイパーメディア(Hypermedia)は、現代のインターネットやマルチメディアシステムの基盤を支える重要な概念です。

ハイパーテキストに画像・音声・動画といったマルチメディア要素を組み合わせ、情報同士をリンクでつなぎ、非線形かつ柔軟な情報閲覧を可能にします。

本記事では、ハイパーメディアの意味や背景、IT分野での活用例までを体系的に解説します。

ハイパーメディアの基本概念

ハイパーメディアとは?

ハイパーメディアとは、文字・画像・音声・動画・グラフィックスなどの異なる種類の情報(メディア)を相互に関連付けて構成された情報システムです。

これは、テッド・ネルソン(Theodor Holm Nelson)氏が1974年に著書『Computer Lib』で提唱した概念であり、ハイパーテキストの枠組みを拡張したものです。

ハイパーテキストとの違い

-

ハイパーテキスト:テキスト同士をリンクで結びつけ、相互参照を可能にした文書構造

-

ハイパーメディア:テキストに加えて、画像・音声・動画といったマルチメディア要素を統合してリンク可能にした構造

例:

-

ウェブページで記事を読みながら、関連画像をクリックすると動画が再生され、さらに外部の解説ページにリンクされるような構成がハイパーメディアの典型例です。

技術的観点から見るハイパーメディア

HTMLとHTTPの役割

現代のハイパーメディアを実現している技術基盤には、以下のようなものがあります:

-

HTML(HyperText Markup Language):文章、画像、リンクなどを一体的に記述できるマークアップ言語。

-

HTTP(HyperText Transfer Protocol):リンクされた情報をネットワーク越しにやり取りするための通信プロトコル。

これらを組み合わせることで、Web(WWW)は巨大なハイパーメディアシステムとして構築されています。

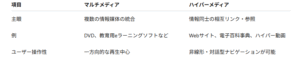

マルチメディアとハイパーメディアの違い

ハイパーメディアの応用と現在の活用シーン

Web(WWW):最大規模のハイパーメディアシステム

現代におけるハイパーメディアの代表例は、インターネットのWorld Wide Web(WWW)です。

世界中に分散する情報が、リンクを通じて自由にたどれる構造を持ち、まさにハイパーメディアの思想を実現したシステムです。

実用例

-

Wikipedia:テキスト、画像、動画が相互にリンクされたハイパーメディア型の知識ベース。

-

YouTube:動画に説明文、タグ、リンクを組み合わせて情報を広く共有。

企業・教育・医療などでの活用

-

企業内情報システム:マニュアル、社内ナレッジベース、トレーニング資料などにおける活用。

-

教育現場:eラーニング教材やインタラクティブな学習支援ツール。

-

医療分野:症例データや診断映像をリンクした臨床サポートツール。

ハイパーメディアの将来と技術動向

近年では、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)といった技術とハイパーメディアの融合も進んでいます。

情報の提示方法はより直感的かつインタラクティブになり、空間的なリンク構造を持つ新たなハイパーメディア体験が注目されています。

さらに、AI(人工知能)によるコンテンツ推薦やリンク最適化も進み、個人の行動履歴に基づいたハイパーメディアナビゲーションが今後の標準となるでしょう。

まとめ

ハイパーメディアは、テキスト・画像・音声・動画など複数の情報をリンクで結びつけた情報表現の形態であり、今日のWebをはじめとする情報システムの根幹を成す技術です。

特に以下のポイントが重要です:

-

ハイパーメディアはハイパーテキストの進化形であり、より豊かな表現を可能にする。

-

Webや教育、ビジネス、医療など、幅広い分野で実用化されている。

-

今後はAI・AR/VRとの連携により、さらに高度なハイパーメディア体験が実現される。

このように、ハイパーメディアは未来の情報社会を支える中核技術であり、今後の発展に注目が集まっています。