ハクティビズム(Hacktivism)とは、ハッキング(hack)とアクティビズム(activism)を組み合わせた造語で、政治的・社会的な目的をもってハッキング行為を行うことを指します。

単なるサイバー犯罪とは異なり、思想や信条に基づいたテクノロジーを用いた抗議活動という側面が強く、ITリテラシーの高いユーザー層を中心に注目を集めています。

本記事では、「ハクティビズム」の意味から代表的な事例、法的・倫理的な論点までを網羅的に解説し、ITと社会運動が交差する領域について理解を深めていただきます。

ハクティビズムとは?

ハクティビズムの定義

ハクティビズムは、「ハッキング」技術を駆使して、政治的・社会的信念の実現を目的とした活動です。これを実行する人々は「ハクティビスト(Hacktivist)」と呼ばれます。

ハッキング自体は本来、創造的な技術解析やネットワーク改善の行為を指しますが、ハクティビズムではそのスキルが抗議・告発・情報公開などの手段として使用されます。

ハッキングとクラッキングの違い

-

ハッキング:本来は技術探求や創造的な改造を意味

-

クラッキング:悪意をもってシステムに侵入・破壊する行為

-

ハクティビズム:ハッキング行為を社会・政治目的に使う中間領域

倫理的な位置づけが難しく、評価は立場によって大きく分かれます。

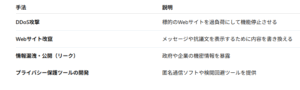

ハクティビズムの手法と目的

主な目的

-

政府の検閲や監視への抗議

-

言論の自由の保護

-

人権侵害や弾圧の告発

-

環境破壊や企業の不正行為への抗議

主な手法

例:TorやSignal

言論の自由を守るための匿名通信ツール(例:Tor)や暗号化チャットアプリ(例:Signal)も、ハクティビズムの一形態とみなされることがあります。

特に報道関係者や活動家にとって重要なツールとなっています。

ハクティビズムの代表的な団体とプロジェクト

Anonymous(アノニマス)

世界的に有名なハクティビスト集団。

政府や企業へのDDoS攻撃や機密情報の公開を通じて、自由・権利・透明性を訴える活動を展開。

-

活動例:アラブの春支援、PayPal・ソニーネットワークへの攻撃、Black Lives Matter 支援

WikiLeaks(ウィキリークス)

国家機密の漏洩と公開を通じて、「情報の自由」を実現することを掲げるプロジェクト。

創設者ジュリアン・アサンジ氏は国際的に論争の的に。

-

活動例:アメリカ軍の戦争記録や外交公電の暴露

Cult of the Dead Cow(cDc)

1990年代後半に登場したハクティビズムの先駆けとされる集団。

社会問題への意識をテクノロジーで表現。

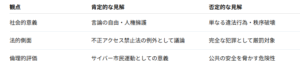

ハクティビズムの倫理・法的課題

ハクティビズムの評価の分かれ目

国家によって法解釈は異なり、日本においてもサイバー攻撃は違法行為とされるため、ハクティビズムが正当化される余地は限られています。

IT分野におけるハクティビズムの影響と今後

セキュリティ強化への影響

ハクティビズムの存在は、企業や政府機関に対してセキュリティ対策の強化を促す要因ともなっています。

-

ログ監視

-

WAF導入

-

SOCによる常時監視

など、組織のセキュリティ投資を促進しています。

開発者・エンジニアへの示唆

-

倫理的なハッカー文化の理解

-

OSS活動や情報公開への関心

-

セキュリティ教育の充実

開発者自身も、技術の使い道を常に自問し、社会的責任と倫理観を持つことが求められています。

まとめ

ハクティビズム(hacktivism)は、IT技術と社会的・政治的意志が交差する現代的な現象です。

その活動は善悪の二元論では割り切れず、情報化社会における自由・正義・責任を問い直す契機となっています。

本記事のまとめ:

-

ハクティビズムは「ハッキング+アクティビズム」による社会運動

-

DDoS攻撃、情報リーク、検閲回避ツール開発などが主な手段

-

AnonymousやWikiLeaksなどが代表的な存在

-

法的・倫理的にはグレーゾーンが多く、評価は立場により分かれる

-

IT業界においては、セキュリティと倫理観を再考するきっかけとなる

ハクティビズムを正しく理解し、社会とITの関係性をより深く考察することは、未来のテクノロジー活用において不可欠な視点です。