バス幅(bus width) は、コンピュータ内部のデータ転送において、システムの処理速度や扱えるメモリ容量に直結する重要なパラメータです。

本記事では、バス幅の基本概念から「データバス」「アドレスバス」などの種類、CPUやメモリとの関係、そしてシステム設計における応用まで、ITエンジニア向けに詳しく解説します。

バス幅とは何か?

バス幅の定義と基本的な仕組み

バス幅とは、コンピュータの内部で、CPUやメモリ、各種デバイス間の通信に使用される「バス(Bus)」が、一度に転送可能なデータ量(ビット数)を表す指標です。

-

例:32ビットバスでは、1クロックで32ビット(=4バイト)のデータを送受信可能。

-

表現方法:「8ビット」「16ビット」「32ビット」「64ビット」など

マザーボード上では、複数のコンポーネントが共有する伝送路(バス)を介して接続されており、このバス幅が広いほど、一度に送れる情報量が多くなります。

バス幅とCPUの関係

処理能力に直結する設計要素

バス幅は、CPUのビットアーキテクチャと密接に関連しており、32ビットCPUなら32ビットバス、64ビットCPUなら64ビットバスを組み合わせることで、その性能を最大限に引き出すことができます。

例:64ビットCPU + 64ビットバス → メモリアクセスの高速化と処理能力の最大化

ただし、技術過渡期では、CPUは32ビットだが外部バスは16ビットなど、非対称な設計も見られることがあります。

これは互換性や製造コストの制約によるものです。

バスの種類とそれぞれの「幅」

データバス幅(Data Bus Width)

データバスは、CPUとメインメモリ間などで実際のデータそのものを転送する通路です。

-

バス幅が広い=一度に多くのデータを送れる=高速な処理

-

例:32ビットデータバスよりも、64ビットデータバスの方が倍の情報量を同時に処理可能

実際の速度への影響

他の条件(例:クロック周波数)が同じなら、理論上は:

-

64ビットバス:32ビットの2倍

-

32ビットバス:16ビットの2倍

-

16ビットバス:8ビットの2倍

このように、データバス幅の違いが、データ転送速度とシステム全体の処理効率に大きな影響を及ぼします。

アドレスバス幅(Address Bus Width)

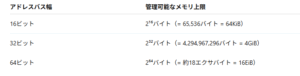

アドレスバスは、メモリ空間内の「どの場所にアクセスするか」をCPUが指定するためのバスです。

つまり、指定可能なメモリアドレスの数=管理できるメモリ容量に直結します。

各アドレスバス幅における管理可能メモリ容量

これにより、64ビットシステムでは理論上、天文学的なメモリ容量を管理可能となり、大規模データ処理やサーバ用途に適しています。

バス幅の応用と実例

バス幅が性能に与える具体的影響

メモリ帯域幅の拡大

バス幅の増加は、メモリ帯域幅(Memory Bandwidth)の増加に直結します。

これは、単位時間あたりに転送可能なデータ量であり、マルチタスク処理やグラフィック処理で特に重要です。

高性能デバイスとの互換性

近年のGPUやSSD、PCIeバスでもバス幅は性能指標のひとつとなっており、バスの選定が全体のシステムボトルネック解消に繋がるケースもあります。

例:PCIe x16(128bit幅相当)スロットとグラフィックカードの組み合わせ

まとめ

バス幅は、システムのデータ処理速度やメモリ管理能力に密接に関係する極めて重要な指標です。

-

データバス幅が広ければ処理速度が向上

-

アドレスバス幅が広ければ大容量メモリの利用が可能

-

CPU性能や用途に応じたバス幅設計が、システムの最適化に直結

ITエンジニアとしては、システムアーキテクチャを理解する基礎知識として、バス幅の意味とその応用を正しく把握しておくことが求められます。