バックキャスティング(Backcasting)は、未来に実現したい理想の状態から逆算して、今何をすべきかを導き出す計画立案手法です。

近年では、環境・エネルギー政策だけでなく、ITプロジェクトのロードマップ作成や企業の長期ビジョン策定にも応用され、注目を集めています。

この記事では、バックキャスティングの基本概念、フォアキャスティングとの違い、IT業界での活用方法を中心に、実用的な知見と事例を交えて専門的に解説します。

バックキャスティングの基本理解

バックキャスティングとは?

バックキャスティングは、将来的に望ましい状態(ビジョン)をまず定義し、そこから現在へ向かって逆算的に行動計画を構築する手法です。

-

出発点:未来の理想状態(例:2030年にCO2排出量ゼロのシステムを構築)

-

プロセス:その未来を実現するために必要な中間ステップを順に設計

-

到達点:現在の状況と接続し、アクションプランを明確化

フォアキャスティングとの違い

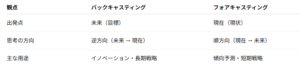

フォアキャスティング(Forecasting)は、過去〜現在のデータに基づき将来を予測するのに対し、バックキャスティングは目標達成のための意志ある設計であり、未来志向のアプローチといえます。

IT分野におけるバックキャスティングの活用

ITプロジェクトマネジメントにおける応用

プロダクト開発のロードマップ設計

新規プロダクト開発の際、「将来どういうユーザー体験を提供したいか」を起点に、そこに至るまでの技術的実装、UX改善、機能追加などを逆算的に設計できます。

例:

-

目標:2026年までにAIを活用したカスタマーサポートを完全自動化

-

必須ステップ:NLP技術の習得 → ユーザーの問い合わせデータの構造化 → モデル構築 → 本番運用

DX(デジタルトランスフォーメーション)の戦略構築

企業がDXを進める際、最終的に達成したい姿(例:全業務の自動化、リアルタイム分析による経営判断)をまず定め、そこからシステム刷新や業務見直しを設計していく際に有効です。

システム設計とアーキテクチャにおける視点

将来のスケーラビリティやセキュリティ要件を念頭に置き、設計段階から将来の理想状態に適合するよう逆算してアーキテクチャを設計するアプローチにもバックキャスティングが役立ちます。

社会課題・政策分野での実用例

環境・エネルギー政策における活用

バックキャスティングは、1980年代にカナダのジョン・ロビンソン氏によって提唱され、サステナビリティ戦略やエネルギー問題対策などに用いられています。

具体例:

-

目標:2050年までに脱炭素社会を実現

-

手順:再生可能エネルギーへの移行 → エネルギー消費の最適化 → インフラの整備計画

国や自治体の長期計画

地方自治体や政府の政策立案では、都市の人口減少や自然災害リスクに対する対応を、将来ビジョンからの逆算で立案する事例も増えています。

バックキャスティングを成功させるためのポイント

明確な未来像の設定

あいまいな目標では逆算が困難になるため、定量的かつ具体的な未来ビジョンの設定が不可欠です。

フレームワークとステークホルダーの巻き込み

PDCAやOKRなどのフレームワークを併用しつつ、関係者全体で未来像の共通認識を持つことが重要です。

まとめ

バックキャスティングは、未来から逆算することで、現在の意思決定や戦略に方向性を与える強力な手法です。

特に以下の点がポイントです:

-

未来志向の戦略設計に最適

-

IT開発・プロジェクトマネジメント・DX推進にも活用可能

-

環境・社会課題に対応する政策策定にも不可欠

将来のあるべき姿から道筋を描くというアプローチは、変化の激しい現代社会においてますます重要となります。IT分野においても、バックキャスティングの視点を持つことが、革新を実現する第一歩になるでしょう。