半二重通信(half duplex)は、ITや通信技術の分野で広く使われるデータ通信方式の一つで、双方向通信が可能でありながら、同時に通信はできないという特性を持ちます。

この記事では、半二重通信の基本的な仕組みから、全二重との違い、代表的な活用事例、そして実際のネットワーク設計における注意点まで、IT専門知識をベースに詳しく解説します。

半二重通信の概要

半二重通信とは?

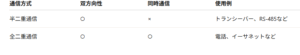

半二重通信(half duplex)とは、通信を行う2者間で一方ずつ交互に送受信を行う通信方式です。

つまり、一方がデータを送信している間、もう一方は受信しかできず、送信のためには送受信の切り替えを待つ必要があります。

この通信方式では、通信路(伝送路)を共有するため、同時に双方向のデータ送信ができないのが特徴です。

全二重通信との違い

全二重通信(Full Duplex)との比較

全二重通信(full duplex)は、送受信を同時に行える通信方式で、よりリアルタイムなコミュニケーションに適しています。

一方、半二重通信はシンプルで低コストな点がメリットで、設計の自由度が高いという特徴もあります。

半二重通信の利点と欠点

メリット

-

低コスト:伝送路が1本で済むため、ハードウェア構成が簡単。

-

省配線・省電力:機器やネットワークがシンプルになる。

-

干渉を制御しやすい:交互通信により、電波の衝突リスクが管理しやすい。

デメリット

-

同時通信ができない:即時の応答が必要なシステムでは不向き。

-

通信制御が必要:衝突回避(Collision Avoidance)などのプロトコル制御が求められる場合がある。

-

通信遅延が発生しやすい:送信と受信の切り替えに時間がかかることがある。

半二重通信の代表的な活用例

1. トランシーバー(無線機)

トランシーバーは典型的な半二重通信の例です。

一人が話している間は、他の人は聞くことに専念し、発言が終わった後に話す必要があります。

これは周波数やチャンネルを共有しているためです。

2. RS-485通信

産業用シリアル通信の代表格であるRS-485は、マルチドロップ構成(複数機器間通信)が可能な半二重通信方式です。

センサーや制御装置といったIoTやFA(Factory Automation)分野で広く使われています。

3. 無線LANの一部通信モード

Wi-Fiなどでも、特定の通信状況下では半二重通信的な挙動が見られます。

複数の端末が同じチャネルを共有しているため、送受信の調整や衝突回避機構(CSMA/CA)が導入されています。

半二重通信を活用する際の技術的留意点

衝突(Collision)対策

半二重通信では、同時送信が禁止されているため、通信タイミングの制御が重要です。

特に複数の通信主体がいる場合には、送信の優先順位管理や待機時間の制御を設けなければ、通信がぶつかる(collision)恐れがあります。

対策例:

-

CSMA(Carrier Sense Multiple Access)

-

トークンパッシング方式

-

時間分割多重(TDM)

使用プロトコル設計の工夫

半二重通信に最適なプロトコルを選ぶことで、通信効率と安定性を確保できます。

例えば、MODBUS RTUやProfibusなどは半二重通信環境でも効率よく動作するように設計されています。